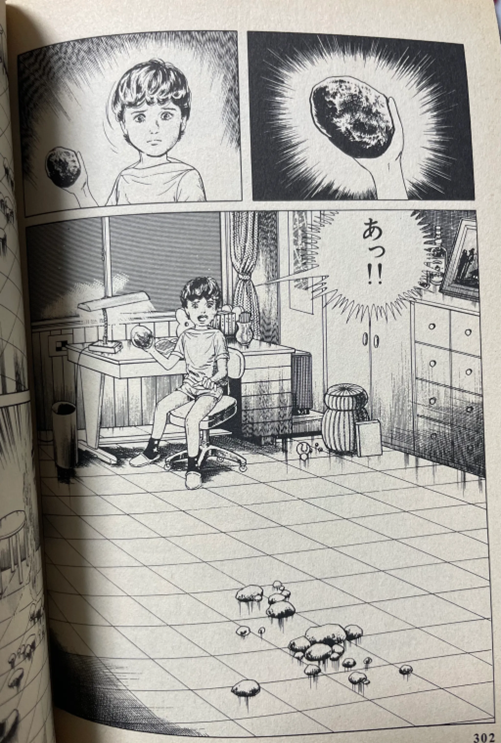

ある小学生の男子が2階の部屋で勉強をしていると、足元におかしな感触を得る。覗くと、床から無数の石が湧いて出てくる。唖然として眺めるうち、やがて火柱が上がり、石と火が全面を敷き詰めると、たちまち彼の子ども部屋は、無数の鬼たちが罪人に拷問を行う阿鼻叫喚の地獄へ切り替わっていった。男子が走って逃げ出すと、崖に手をかけて、今際の際に瀕する母の姿を見つける。母は地獄に下り、さらに奈落へ落ちようとしている(お母さん何したんだよ)。彼は、母の手を握る。この手を離したらお母さんは死んでしまう、と歯を食いしばるうちに、やがて地獄の空間は消え、元の勉強部屋に戻っていた。彼の掌はいまや無を握り締めている。この手を決して開いてはならない、母を死なさないために、という小児の強迫観念だけがそこに残された。

以上は、このブログタイトルの元ネタになった楳図かずお『猫目小僧』のうちの一話――それもテレビアニメ化を背景に、『漂流教室』や『洗礼』といった中後期作品を経て76年に短期間だけ連載再開したうちの一話『手』のあらすじ、その冒頭部である。たとえば、ある政変を経て首都機能が昨日まで草木茂る平野に遷都されてくるのと同じように、ある日突然「ぼくの部屋に地獄が移転してくる」ことの強烈さ。子どもにとって貧血を呼び起こすような悪夢の質感に満ちた、楳図かずお作品の中でも特に好きな一編だった。

かつて、ここのブログタイトルを『スネ夫は奇形児』から(そのファンシーさに嫌気がさし)変更することにしたとき、楳図かずお作品の一部を引用しようとしたのは、当然、自らの言語機能は楳図かずおによって胚胎されたものだからだ、という事情と確信によるためだった。

楳図かずおは、さる2024年10月末、胃がんでこの世を去った。

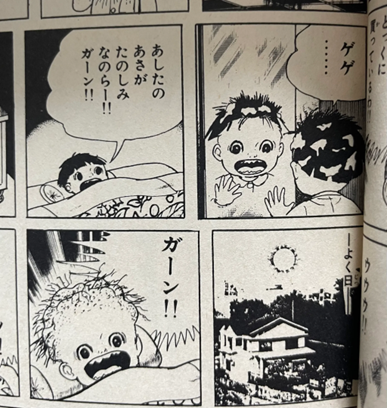

私は、あなたに思考することを教えられた。私はかつて、まことちゃんだった。糞尿を漏らし、その名前を好んで口にする。ルールと逆のことをして、周りの反応を楽しんだ。まことちゃんには自我(ダイアローグを行う内面)がない。あなたは、まことちゃんに眉毛を意図的に描かなかった。それは表情=自我がないことの表象だからだと言った。まことちゃんは、自己に生じた損害に関心がない。だから、塗ればそこが「よくなる」というガマの油を頭に塗り、翌朝頭皮がただれて終了しても「ガーン」の一コマに収斂して済む。

自分の汚損を、そのとおり理解しつつも、しかし無限にある自然のうちの一事象としか捉えない軽薄さ。自己の損害に対する無関心。これこそ幼いころの私だ、と『まことちゃん』を初めて読んだとき深い共振を感じた。

思春期になりセックスの観念を得たとき、すべてが変わっていった。あなたが数多く残した作品の中で、もっとも直接的に性欲の皮相をえがいたのは、『わたしは真悟』のイギリス人ロビンに違いない。ロビンは、出会ったばかりの女児のまりんに性欲をぶつける。女児が大人になる条件は、大人から性欲を向けられることである。つまり、大人が私の身体を、性の「貨幣」として扱い始める。私は突如、大人と対等になりうるカードを所有する――そこから大人という記号性が流入してくる。まりんは、ロビンのキスを拒絶し、背に張るガラスを割り、無音の絶対零度の時間に自らを凍結した。まりんは大人の流入をこばんだ。

私もかつて射精希求的な性欲を得て、そこから逆照射される自己の社会的価値の乏しさの理解が流入してきたとき、その複合に耐えきれず鬱にさいなまれるようになった少年の時分、たまたまあなたの作品を手に取り、読み、そうした問題について、鮮やかに笑いと恐怖をもって返すあなたの作品に、慰みつつ突き放されるような、快い質感を得た。『恐怖への招待』所収の短編『Rojin』や、『漂流教室』『アゲイン』『洗礼』『わたしは真悟』『楳図かずおの怖い本』の諸作…等々、少ないこづかいで手に入れたあなたの作品は、私の自我に対する補修材として染み入っていった。それまで、欲求の反射のみで生きていた意志薄弱な多動児が、あなたがいる世界だから、思考をしようと思った。あなたの作品が私の行動、意思決定の指針になっていった。楳図かずおとは、私にとって「方法」の名前の一つだった。

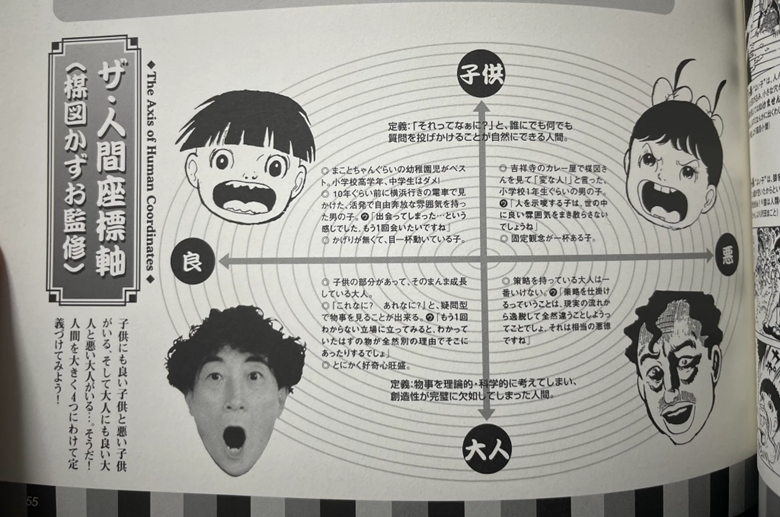

■子ども

あなたは、特にキャリア後期、「子ども」を問題化した。そのことに私は、どれだけ多くの影響を受けただろう。

『漂流教室』やその対を成す『14歳』は、地球が滅びゆくとき、先に絶えた大人たちに代わって子どもが新しい世界秩序の種になる物語だったし、『わたしは真悟』は、子どもから大人になることは、「成長」という呼び名で隠蔽される一種の変身・変態であり、そこで強いられる自己同一性の破損をいかに回避し、特異点Singularityを確保するかを形而上的に格闘し続ける、20世紀最高峰の文物だった。

あなたは、子どもとは、好奇心にもとづき、すべての事柄に無分別に興味を持ち、すべての可能性に開かれている存在であると言った。いっぽう大人とは、そのうち生存のために必要な事柄だけに自らの資本を集中投入し、それ以外の事柄への思惟を放棄した、一種、子どもに対する縮減物であると。

*雑誌『プリンツ21 2001年冬号』

子どもは、無分別である。まことちゃんは眉毛を持たず、つねに全開された瞳孔で、瞳の上限も下限もまぶたにかかることなく、世界を見ている。それは、見るべき対象(図)と、雑音とすべき対象(地)の区別を設けず、目に映る色彩や形すべてを等価的に捉える者のまなざしである。あなたは子どもの定義をこう語った。

定義:「それってなぁに?」と、誰にでも何でも質問を投げかけることが自然にできる人間。

*同雑誌

大人たちが社会経済を潤滑に回すため、一定を超える原理的な問いは「無為」であると切り離すその分別を、子どもはまだ知らない。大人が述べる、ところどころ穴が空いた不明瞭な論理を前に、子どもは「なんで?」と投げかける。大人から返答がされても、いまだ穴が修復されないと感じる限り、同じ問いを繰り返す。だから、科学は(断固として)子どもの側に属する。ニュートンやアインシュタインの物理、あるいはバッハの音楽のように、世界認識の方法、その基層を形作る者たちは、極めて緻密に理論的で、同時に極めてチャイルディッシュで、神経症的な無邪気さに溢れている。大人が成す社会は、科学に頭を垂れて「福利」の術を得るが、当の科学は逆転するように、「なんで?」を問う子ども(であり続ける者たち)のほうに可能性を託している。

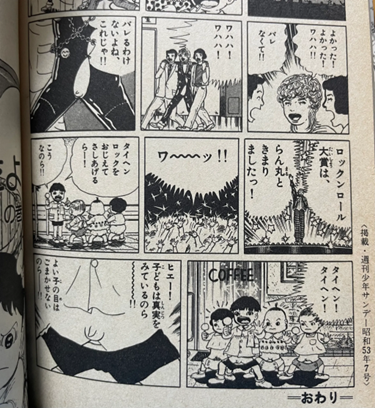

『まことちゃん』9巻に、あなたが子どもに寄せるそうした観念を、沢田まことに託す一話がある。全国区のロックスター「らん丸」は、セクシーな肢体を、実はすべて化粧やウィッグや矯正器具の数々でまかなう虚構の存在である。彼はあるTVショーで、”付けペニス”を失い、衣装のほころびから本物の短小ペニスを晒しながら歌唱する。しかし、あまりのペニスの小ささに視聴者たちは気づかない(こんなに小さいペニスがあるはずがない。なぜならペニスの機能を果たせるサイズではないからだ。よって、これはペニスではない――と雑音処理される)。しかし、まことちゃんは翌日らん丸の真似遊びをしながらペニスを出す。ペニスの「本来あるべきサイズ」という固定観念を持たないため、まことちゃんは放送コードをかいくぐったらん丸の短小ペニスを見つけ、模倣している。「ヒエー!子どもは真実をみているのら〜〜〜〜〜!!」というナレーションでその回を締めくくる。子どものほうが真理(観照)の側に属すること、ひいては『まことちゃん』のテーマの一つはそこにあることの表明に見える。

戦後の漫画史を、田河水泡から手塚治虫の流れのうちに見出すなら、その特長は、漫画における「子ども」を、(近藤日出造や横山隆一ら新漫画派集団が考えたような)情操教育の対象として捉えるのではなく、子どもに「欲望」のオーナーたる地位を与えたことにある。つまり、漫画は、子どもが求めるものを描く従僕である。「子ども」は、漫画に対し、つねに難題を要求する上位的かつ外在的な存在にあたると考える(たとえば、トキワ荘で知られる新漫画党の機関誌上座談会でも、寺田ヒロオが、漫画はこんにち忘れられつつある「親に孝、君に忠」の精神を子どもたちに納得させ、浸透させることにこのジャンルの”良心”があると訴えるのに対し、石森・藤子は、漫画は漫画に期待される欲望demandsに応じることに専心し、倫理的統制は子ども自身の自己批判に委ねればよいと返したのは、この党の内部に走る亀裂の断面として興味深い)。

*『トキワ荘青春物語』(1987)

あなたも、戦後の関西にいて手塚治虫の赤本漫画に衝撃を受け、漫画家のキャリアを出発させた一人である中(つまり年齢的にはトキワ荘世代に属しながら)、あなたがユニークだったのは、手塚治虫~トキワ荘の圏内にいると透明化しかねない「子どもとは何か」というジャンルの自己規定を(ときに手塚治虫への反発心を持ちながら)問い続けた態度にある。

■大人

あなたが、子ども向けに漫画を描くだけでなく、子どもそれ自体を問題化したことは、あなたが大人になることに対し、拒絶的な観念を持つ人間だったことも当然に関係しているだろう。

僕にも大人になりたくないという気持ちがあった。大人になりたくないから、ピーターパン症候群みたいなところが僕にもあったと思う。

*『恐怖への招待』(1982)

小学生が大人を見る目ってね、今振り返ると人間扱いしてないよね。機械仕掛けで動いているようなモノっていうか、感情移入して見てないでしょう。同じ小学生に対しては、細かいところまで感情のやりとりで考えるんだけど、大人は論外。中学から上はひとまとめに考えてた記憶がありますねえ。

*『ウメカニズム』(1995)

あなたは大人というものを、一貫して彼岸に見ていた。

80年代にピーターパンシンドロームという言葉が生まれるよりもずっと前から、あなたはディズニー作品『ピーターパン』をこよなく愛し、その名前をさまざまな媒体で自分に適用した。まだ上京前の若かりしころ、貸本雑誌の欄外コーナーで「永遠の少年ピーター」を名乗っていたというし、いま私の手元にある少年マガジン増刊『大恐怖まんが傑作集』(1968)の2冊を開くと、所収作品『首なし人間』『死者の行進』の名義を「うめずプロ・ピーター伴」にしている(あなたはプロダクションを組織したことなどないのに)。

いっぽうで、あなたは年齢的には、まっとうな大人だった。漫画産業の高度なオーダーに対し、締め切りを破ることなく(肝臓障害で猫目小僧を一時休載した一度きりを除き)完璧に応じ続けることができる程度に、あなたは大人だった。あなたは、大人になることの拒絶と並行するように、老いや醜形化をおそれる者の回帰的な醜悪さを、一種の自戒のように、あらゆる作品で執拗に描き続けてきた。『偶然を呼ぶ手紙』、『おそれ』、『おろち』(1話『姉妹』)、『洗礼』の母、『14歳』のローズ(最高位)等々、あなたの作品に登場する醜形恐怖者は枚挙に暇がないし、ギャグ作品においても、上述した『まことちゃん』のロックスターらん丸は、滑稽なそれとして描かれている。

作品の枠から出たとき、あなたの特筆すべき仕事に、雑誌『プリンツ21(2010春)』における『楳図かずお×マイケル・ジャクソンの天国対談』を挙げられるだろう。前年マイケル・ジャクソンは死去している。マイケルの霊を呼び寄せた体で、あなたが想像上のやりとりを対談に書き起こしている。あなたはマイケルに「ちなみに僕は大人になりたくないタイプでした(笑)。多分マイケルもそうだったんだと思うんです」と、ピーターパンシンドロームを共有する同士であることを確かめる。そしてマイケルが美容整形を繰り返し、かえって異質な容姿に変化していったことを、まことちゃんが大人に話しかけるときのような率直な無礼さで語り始める。マイケルにとって、大人になることのおそれが、やがて醜形恐怖に転じたことは悪手であると(なかば同士の立場から)指摘する。マイケルは「ぼくはどうすればよかったの?」と問う。あなたは「お友達は”孤独”、そう思ってしまえばよかったんです」と説き伏せる。あまりに突出した才能や資質を持った者は、同じ問題意識を共有する「友だち」を得られず、孤独に陥る。しかし、自己が自己を肯定することができれば、逆説的に「孤独」それ自体を「友だち」にすることが成立する。そうした複雑な観念操作を、あなたはマイケル・ジャクソンに要求した。「子ども⇔大人」の問題は、容易に、形相的な醜形恐怖に堕するだろう。それを回避する術を、2010年当時すでに老年期を迎えたあなたは、空想のマイケル・ジャクソンを対話相手に用いて、言葉に残そうとした。

なるほど。『14歳』に登場するローズ(世界経済を統べるグランドマスター)は、自らの老化を防ぐため数十人の赤子を殺して摘出したエキスを惜しまず注射する毎日を送りながら、究極的な願望「不老不死」の実現を、全世界の全国家予算を収奪して投じ、チキン・ジョージにオーダーする。それを見たアメリカ合衆国大統領は「不老不死はもしかしたら かつての原子力と同じ危険がある!!」と恐れおののいたように、あなたは、醜形恐怖を、逆説的な崩壊の早期実現ルートと見た。

思えば、あなたは漫画家デビューを急いでいた少年時代の焦りを、あらゆるメディアで語っている。1950年代当時、関西の貸本業界では、中学生以下の漫画家デビューがしばしばあった(その時代、労働人口としての成熟年齢はいまよりずっと早かったことも関係しているだろう)。そうした事情以上に、あなたは、自分は子どものうちに感性の結果物を作らないといけないという強迫観念を持っていたことを、こう語っている。

小学5~6年のころは、せっせと手塚治虫さんの真似のような漫画を描いていたんですよ。でも、中学に入ったら、手塚さんはやめよう、と。自分のやり方でやらないと独自性は出ないと思ったんです。中学生になったらデビューしようと思ってたから、本気で。なんか、若くして世に出なきゃっていう、強迫観念みたいなものがあったのかなあ。ぼくって、自分の中で、”子供のとき”っていうのに比重がすごく大きくて。子供のときの喜びって、たぶん大人になったときの喜びよりは大きいだろうなってことを直感的に分かってたような気がするんですよ。何となく。だから、なるたけ早く、何でも子供のうちに一人前になりたかったっていうのがあるんですよね」

* 『ウメカニズム』(1995)

かつてこのインタビューを読んだとき、容易に、『わたしは真悟』の決定的なセリフ「もう子供のときのわたし達に会えないわ」を想起した。わたし達(まりんとさとる)がやがて大人になり、人間存在としての同一性を断絶させられる。その前に、わたし達の愛の証明として、(性器結合を経ず)子どもを作らないといけないという強迫観念をまりんが持ったように、あなたもかつて、「子どものときの喜び」を持つうちに漫画家にならないといけない、そういう焦りを持った。あなたは、また別の媒体で、手塚治虫作品からは「中学2年で卒業」したと語っている*。その年齢が、まさにあなたが終生こだわる「14歳」だった。

*雑誌『プリンツ21(2010春)』

中学時点でのデビューは残念ながら叶わず、あなたは、高校2年生のときに水谷武子と共同で描いた『森の兄妹』でデビューする。むろん、いま私たちがそれを読み返せば、漫画史が再現性を持ち得ない早熟さをそこに見い出すが、それでもあなたは「遅れてしまった」ことの悔恨の念を、生涯さまざまなメディアで語り続けてきた。

たとえばゴダールは、映画史とはつねにそれを触知できず「遅れてしまった」ことに悔やむ者たちが綴る回帰性があることを、終生テーマに掲げていた。わたしも、あなたの作品を読み始めた12,13歳のとき、ちょうど『14歳』の連載(ないし、あなたの作家活動)が終わりを迎えたため、不可逆的な「遅れてしまった」ことに深く傷ついたのをよく憶えている。ないし、そこから私の感性は出発した。そうした、何かの歴史に触知する者は誰しも「遅れてしまった」ことの傷つきから出発するというモダニティを、私は映画や文学よりも、あなたから先に教えられた。

■ギャグ、その身体拡張

作家活動が90年代半ばに閉じられて久しいいま、楳図かずおというあなたの名前を聞いた人の多くは、作品以上に、テレビあるいは吉祥寺の街中で見かける、赤白のカラフルな出で立ちに、底抜けに朗らかなあなたの身体性を想起するだろう。

かつて、あなたは『まことちゃん』を連載し、ギャグ表現と本格的に向き合い始めたとき、ギャグ漫画を描くよりも自分自身をギャグ漫画にしたほうが早い、という直観を得て、連載しているまことちゃんの作品(ギャグ性)を自己身体に拡張させたという。

ギャグをやっているうちに、ギャグというものは描くだけじゃなくて、自分でやった方が早いんじゃないかなと思ったりして。ダリという人が「私自身がシュールレアリスムだ」と言っているのを聞いたことがありますが、確かに描いているもどかしさというのがあるから、自分でやった方が手っ取り早い部分はありますよね。要するに、自分がシュールレアリスムの事をやってて、それが一つの絵になっていれば、それはそれでいいという事なんでしょう。ダリの場合は住んでいる家もそうですし。ぼくの家は違いますけどね(笑)。ぼくがファッションを派手にするのは、そういう意味も多分にあるし、自分自身が洋服の形の面白さにひかれているという事もあります。舞台等いわゆる嘘の世界で普通の格好はしたくないですね。

*中野書店『楳図かずお初期作品集』(1982) 別冊

1982年のこのインタビューでは、「ダリの場合は住んでいる家もそうですし。ぼくの家は違いますけどね」と語っているが、その2年後1984年、あなたは長野県に赤白ボーダーの別荘(MAKOTO CHAN'S HOUSE)を建てている。その別荘は窓だらけで、どこにいても外から覗かれるプライベート性に欠ける作りにしたと、あなたは嬉しそうに語る。

*『恐怖への招待』(1982)

つまり、あなたにとって、あのカラフルな服装や住居は、自らを鑑賞物と捉えることを前提とした、ギャグ作品の拡張だった。いわく、作家はつねに「描いているもどかしさ」を持っている。ギャグあるいはシュルレアリスムという観念に対し、原稿用紙あるいはキャンバスに定着されたイメージは、必ず差分をはらむ。そのズレ(もどかしさ)を埋めるため、画業を営む作家は、手取り足取り高い随意性で動かすことのできる自己身体に、ギャグあるいはシュルレアリスムという観念を充溢させ、世間に立ち振舞い、作品の強度を補完しようとする。あなたがトーキングハイないわゆる”楳図かずお”像を、『まことちゃん』連載と並行で獲得していったのは、論理的な必然性を持っていた。

1971年、『アゲイン』を連載しているころ、初めてテレビに出演したあなたは、カメラに映し出された自らのよれよれの疲れきった風貌にショックを受け、そのとき感じた「生活感」を、以後排除しようと努めるようになったという。かつ、あなたは長野県と吉祥寺に建てた2つのMAKOTO CHAN’S HOUSEについて、コンセプトを問われるたび「生活感がない」よう、それを排除するよう作ったことをしばしば語っている。たしかに吉祥寺のそこには、コンセントを差し込むためのプラグがどこにも見当たらないという訪れた人からの挿話がある。吉祥寺のMAKOTO CHAN’S HOUSEについて、あの痛ましい景観訴訟にくたびれたために、そこにほとんど足を運ばず住まなくなったという近隣住民の噂がまことしやかにインターネットで流れているが、あなたの独特な論理をよく知る一人としては、いや、きっともともと住むことを意図していないからだろう(非・生活感を趣旨としたギャグ拡張のオブジェクトなのだから。居住機能は高尾のほうの住居に確保しているのだから)と思ったものだった。

メディアや街を往くあなたは、底抜けにほがらかだった。そこには同時に、底抜けの孤独もあったと思う。同世代のトキワ荘系列の作家たちと交流する話は、たまたま鉢合わせたから話した程度のエピソード以外聞くことはないし、吉祥寺ですぐ隣近所に住んでいるという水島新司や大島弓子と交流していたような話も、ついぞ耳にしたことがない。(はっきりとコネクションを持つ漫画家といえば、貸本時代に版元を務めた佐藤まさあきがいるが、佐藤は当時囲った漫画家たちをキャリアダウンさせ、アシスタントの供給ラインにしていたことをあなたが後年批判したように*、これも特定時期のビジネス関係に留まるだろう)*まんだらけ⑯(1997)

万人に対して開かれるあなたの底抜けの明るさは、同時に、誰に笑顔を差し向け、誰に無表情を返すべきかという弁別を持たなかったこと――すなわち「コミュニティ」を積極的に持とうとしなかった態度を、そこに見い出す。上述した『楳図かずお×マイケル・ジャクソンの天国対談』で、あなたがマイケルに「孤独を友だちにする」ことを説いた。その実践の結果を、私はあなたの朗らかさに見出す。そして尊敬する。自分もそうありたいと心から思う。