ももいろクローバーZ 映画『幕が上がる』感想(2/3)

■映画の感想

俺が『幕が上がる』の映画化に期待したところは、あの「転回」の構造的な美しさをえがけるか、だった。

それをももクロが演じたら、どれだけ素晴らしい映画になるだろう…。

先行で公開された『走れ -Zver-』のPVの素晴らしさも、一層期待を煽ってくれた。

また、光や自然、生身の人間を演技させることなど、小説にはない映像の長所を発揮できるかどうかも重要だろう。

まず、構造的な美しさは、残念ながら大きく損なわれている。

さおりをはじめとした劇部は、神格たる吉岡先生(その退職)を乗り越える。

しかし、その前から進行していた台本の改稿過程や、地区大会で「高校生らしさに欠ける」と言われたことをきっかけとした「等身大=現実」を巡る葛藤が省かれている。

結果、吉岡先生を乗り越えたと同時に、上記二つの問題も一挙に解決が押し寄せる、あのカタルシスは映画から失われた。

さおりが美術室で部員たちに大会続投の意志を告げ、「行こう、全国」と言うあのシーンは、百田夏菜子のまぶしい演技が爆発しているものの、しかし話の筋としては、意気込みを示したレベルにとどまり「転回」というほどの変身を起こしていない。

さおりがいかなる問題に直面していたのか割愛されたことは、彼女の悩む姿を一義的にすさんだ女子高生へと矮小化してしまうことも併発している。

冒頭のとげとげしい部長挨拶や、母親への冷たい態度。

国語の滝田先生の似顔絵に、シャーペンで何往復も斜線を引くところ。

台本執筆に苦吟したときの悪夢。

プールに落ちた後、正気を失ったままイオンショッピングモールをさまよう姿。

これらによって、平田オリザが言う「ネガティブなものが動機づけならないよう律した、普通の高校生が普通に成長していく物語」という根本的なコンセプトが曇らされている。

さおりが「自分にとっての現実」を巡って懊悩する下りがないため、映画の最後のモノローグで「これが現実だ」と言った場面は、唐突に新しいタームを出てきた感じになっている。

ここでの「現実」という言葉は、原作への配慮から一言触れておかなければいけないタスクと化し、百田夏菜子が、その処理班のような役回りを負わされているように感じられ、つらかった。

映画の前半および終盤に多用されるさおりのモノローグの無粋さは、文脈の不徹底によるところが大きい。

この残念さは、県大会で幕が上がった瞬間に映画が終わることでも、一層強化されている。

長々書いたとおり、『幕が上がる』がさおりや劇部の「転回」をえがく話だとすれば、映画『幕が上がる』は、悟空が初めて超サイヤ人になった瞬間、あるいはその寸前で「鳥山明先生の次回作にご期待ください」と連載終了するような狂気を実行したことになる。

タイトルどおり「幕が上がる」ことで映画が終わるというのは、言葉の引っ掛けとして小洒落ているが、その小洒落ようとしている趣きが、Twitterのアルファツイートのようにむしろ鬱陶しく感じられた。

また、ジョバンニがラストで「一緒に行けないことは、僕も知っていたよ」と言うのは最終稿の内容に相当するが、その上演が、劇部がまだ「転回」を果たしていない凡ミス連発だった地区大会、あるいは稽古の場面に譲られている。

その尺を削って、県大会に回してよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

話は脇道に逸れるが、原作にいた、劇部の重要なサポート役をになう「わび助」という二年生男子が、映画では削られている。

映画では男女の恋愛要素を排するため、劇部を女子だけで構成したためと公式に説明されている。

実際、わび助は原作の中でさおりに恋をしている。

だから、わび助と同学年の明美ちゃん(あーりん)にさおりへの同性愛的な尊敬感情を持たせたことで、削られた男のキャラクターを巻き取らせた。

こうして明美ちゃんの役回りを膨らませることは、「3年生の主役4人 with 明美ちゃん」といった、SPEEDの新垣仁絵、ミニモニの外国人と同じような不均衡の構図を打破する意味でも、賢明かつ正解だったと思う。

明美ちゃんが後ろからさおりに抱きつくシーンを見たとき、ということは、ラストの県大会での大成功時、わび助の代わりに泣くのはあーりんに託された???と思い、期待した。

ふだんあまり泣かないあーりんが、ひとつの大きな到達点で感情を爆発させるというのは、横アリ2daysの2日目、春の一大事2013の2日目に共通するモチーフである。

また、地区大会でミスの火蓋を切った立場として、明美ちゃんの心に残されていた傷がたちまち快復されていく浄めの涙にもなりうる。

映画の中で、それとなくメンバーごとの担当カラーを小道具に添えたり、あるいはめざましテレビの三宅や松崎しげるといった関係人物を登場させるという「ももクロのディテール」には一切感心しないが、先に述べたあーりんが泣くタイミングのような「ももクロの在り方」を映画で再現することは好意的に思う。

というか、そのために5人の演劇少女が奮闘する『幕が上がる』が選ばれたのだと思う。

だからこそ、県大会の上演を省略して映画が終わった瞬間、死んだ。

(個人的には、原作のわび助なんて、最後に泣くことに存在意義の7割があったのに)

ここまで長々と不満を書いているが、なにも原作の構造をそのまま踏襲してほしいわけではない。

代わりに、どう映画用の美しい形式を作れるかが勝負なはずだ。

残念ながら、その意匠は喜安浩平の脚本から感じられなかった。

インターネット上で本作が批判されるとき、その矛先はもっぱら本広克行に向けられているが、個人的には、喜安浩平にも「別にそんな巧みな人じゃなくない?」という疑問を抱いている。

吉岡先生のえがき方も弱かった。

黒木華の演技に不満はない。

原作での吉岡先生は、新入生歓迎公演を見た時点で、劇部に興味しんしんだった。

また、彼女を副顧問につけることは、さおりが交渉するまでもなく溝口先生が先に決めていた。

つまり原作での吉岡先生は、初めから劇部のサポートに前向きだった。

また、吉岡先生は稽古中、さおりや部員たちにテクニカルな指導、加減のうまい気遣いを適宜入れる。

この具体的な描写の数々で、吉岡先生が「マジの才能の持ち主」であることに真実味が与えられ、さらに劇部との有機的(あるいは依存的)な連帯も確固たるものになっていく。

さおりが初めての台本執筆にもかかわらず、後に劇部を全国大会へ牽引するほどの作品を描き上げることができたのも、吉岡先生がさまざまな本を読ませたり、アドバイスをしたからこそという理由付けがあったはずだ。

こうした吉岡先生を肉付ける描写一つひとつが、退職の手紙をカタストロフィックな事件にする。

しかし映画での吉岡先生は、なし崩しで劇部の面倒を見ることになったうえに、テクニカルな指導が省かれているため、最初から最後まで、どこか劇部にクールな距離を置いた印象が強い。

また、学生演劇の女王と言っても、その説得力は肖像画を実演してみせたワンシーンにすべて託されてしまっている。

吉岡先生の肖像画自体、演じる最中、頻繁に画面が切り替わり、さおりのモノローグがかぶせられるといった編集により、黒木華が撮影の場で実際にやってみせたという即興演劇の緊張感が損なわれている。

さおりは退職を決意した吉岡先生に対し、憎まない、しかし許せない、というアンビバレンツな感情を抱く。

しかし映画では、吉岡先生の神格性が厚みに欠いているため、退職の絶望感がそれほど大きなものにならず、「まあ、ここで先生を恨んでも仕方ないべ。次行こ、次」的な"大人の受け止め方"を観客にさせてしまう。

アンビバレンツのレベルまで、見る側の心を導いてくれない。

画面の切り替わりがかかることの不満は、ももクロが演じた肖像画にも同じことが言える。

(このあたりは、公開前に映画関係者たちの称賛一色だった中、大林宣彦だけがキネマ旬報で本広克行に指摘していた弱みでもある)

モンタージュのない継続時間が演劇の特質なら、たとえ映画でもアンゲロプロスやカサヴェテスのように、長回しで撮ったものを長回しのままつなげばよい。

ももクロがよい演技をしてくれたなら、あとは画面の切り替わりを最小限に抑えるだけでよいはずだ。

それができない勇気のなさは、誰に起因するのか教えてほしい。

こうした不満があってもなお、やはり、ももクロの演技はみずみずしい。

吉岡先生の退職後、夏菜子が部員たちに大会続投を告げるシーンで、演出ノートを手に少し声をうわずりながら「ここには、本当に、たくさんのことが書いてあるのね」と言うとき、鑑賞した3回とも涙した。

有安は、駅でさおりと語り合うシーンや、大会続投の宣言を見届ける場面で、涙を目にため、しかしそれを頬に落とさないまま涙袋や顎をわずかに震わせる。

その抑制は、映像に心地よい慎ましさをもたらしている。

ほかにも、冒頭の焚き火のシーンで、あーりんが『だって あーりんなんだもーん☆』のケーキ帽をかぶって現れるときや、まだ誠心学園の劇部生だった有安が地区大会後に階段から降りてくる場面を見るたび、とても重要な、かけがえのない存在が現れた…という喜びに胸が満ちてくる。

学校の屋上で、ユッコと中西さんがペンキ塗りをしながら心の溝を取り除いていくシーンで、背後の教室でクレイジーな踊りをしているがるるが映るとき、アクメ屋台さんのこのツイートを思い出した。

20分くらいずっと人を笑わせ続けられるおもしろい踊りがおどれるようになりたいな

— アクメ屋台⊿ (@kyouto__) 2012, 12月 12がるるのあのダンスも、もし目の前でされたら笑い死ぬものだった。

ともすれば、ユッコと中西さんが括弧付きの「いい子ちゃん」に見えかねない和解の場面で、がるるの踊りは心地よい形で、うまく気を分散させてくれた。

そんながるるの、ロミジュリで守衛を演じるときに垣間見える美しさも印象深く残っている。

合宿に向かうバスで、あーりんがペコちゃんのポップキャンディ片手に「さおさん?」と声をかける場面を(我ながら恍惚を憶える理由がよく分からないが)何度となく反芻している。

物語の時系列から解き放たれて、独立したみずみずしい記憶として目に焼き付いているシーンは数多くある。

それでも、演出次第(ないし余計な演出を削ること)で、もっと輝きを引き出せたのではないかという思いは拭えない。

余計な演出であれば、さおりが見る悪夢の、

「台本が書けず悩む→頭が沸騰する→うどんがグツグツ煮えている」

という最低なユーモアセンスに、初めて見たとき眉間に数億本の皺が寄った。

そのとき流れる『Chai Maxx ZERO』で、主演の5人がアイドルグループであるという現実に引き戻される。

よくももクロと各々の役柄について「まるで当て書きのようだ」と言われているが、メンバーたち自身は、むしろ自分と案外違うと感じる部分に着目し、素のももクロでなく、ももクロ以外になりきろうと(演技に真摯たろうと)努めた思いをよくインタビューで語っている。

それを監督も支えてほしかった。

悪夢のシーンに関して、本広克行は「こういうのがあると予告編がよくなる」と言っていた。

また、登場するうどん脳は、本広克行の地元香川のアピールだ(ふざけんな)。

プロモーションのために映画が汚損された、という印象を拭えない。

悪夢シーンそのものが、この映画を見る現実における悪夢だった。

この文章の冒頭で「光や自然(…)など、小説にはない映像の長所を発揮できるか」と書いたとおり、自然描写にも触れたい。

物語の冒頭、敗北した地区大会のセットを燃やすシーンは、原作では、重要な寓意が込められた場面だった。

そこでは焚き火の炎が縦に長く伸びる。

さおりはこの日、火を見ながら「部長を頑張ろうと思った。本当にすごく思った」ことを後に振り返る。

火を見て衝動に駆られるのはフロイト理論のようだが、ここで重要なのは、あれほど嫌がった部長の務めを、ほとんど無根拠に受け入れるくだりになっている点である。

これは、おそらく『銀河鉄道の夜』における「蠍の炎」を模している。

蠍は、日ごろから小さな虫を食べて生きてきたが、ある日、イタチに追われ、自らが捕食対象に成り下がって逃げ惑う。

すると井戸に落ちてしまい、イタチに食べられず、ただ無為に死んでいくことを悟る。

蠍は、自分がこれまで食べてきた虫のように、黙って我が身をイタチに捧げていれば、イタチも一日を生き永らえることができただろうと思い、逃げたことを悔いる。

そして神に「どうかこの次にはまことのみんなの幸いのためにわたしのからだをお使いください」と祈り、その瞬間、蠍の体は燃え上がり、銀河を照らし続ける赤い炎に変わった。

ジョバンニは、この炎を見て、「僕はもう あのさそりのようにほんとうに みんなの幸いのためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまわない」「僕たちしっかりやろうねえ」と菩薩行的な善を決意する。

それと同様、さおりも縦に伸びる火を見て、自らを劇部への捧げ物にすることを決意した。

映画では、こうした美しい炎の自然描写が省かれているため、なぜさおりがあれほど嫌がった部長をなんだかんだ受け入れたのか分かりづらくなっている。

自然描写と言ってよいか分からないが、この映画で満足した数少ない点として、美術室の作りが挙げられる。

さおりたちが美術室に入ると、さらにその奥(画面左端)に教員室の入り口がある。

そこの扉は開かれていて、中から吉岡先生の姿が見える。

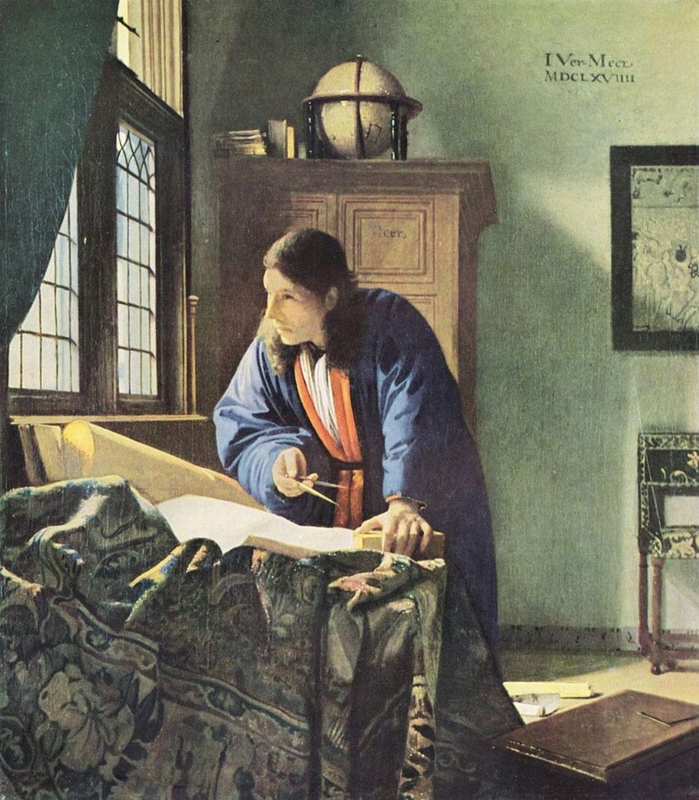

ある建物の核心的な居室が奥に秘められながら(観測者は壁一枚隔絶されながら)、しかし扉は開かれているというモチーフは、フェルメールの絵画のようでおもしろかった。

(これはニコラス・ウィンディング・レフン『オンリー・ゴッド』でも、絶えず反復されていた構図だった)

さおりが吉岡先生に肖像画の実演を要求するとき、美術室でなく、教員室の中に足を踏み入れていたとおり、そこに立ち入ることが核心部への接触を意味している。

また、吉岡先生の机は、カーテンの開かれた窓際に置かれ、読み書きにあたっては自然から採光している。

隣の戸棚には美術標本や書物など、いわば世界の縮小物が立ち並ぶ中、実際の自然は、模造品を読み取るための光源としてしか使われない。

こうした構図を用い、当の人物が美術や人文科学という「媒体性」のレベルに属していることを指し示すのは、ジョナサン・クレーリーが『観察者の系譜』の中で、フェルメール『地理学者』『天文学者』に指摘したことと同じである。

だから、吉岡先生は登場時点では、何らかの経緯をもって演技の道を諦めた新任の美術教師として登場している。

しかし、吉岡先生が肖像画を実演するにあたり、窓を開き、読書や美術制作にとって邪魔物でしかない「風」を取り入れた瞬間、彼女は美術教師とは異なる位相――すなわち「女優」へと変身する。

こうした変身の様相は、原作にない、映画だけに特権的に与えられた描写だった。

以上のようなことを本広克行が考えているわけはないが(というのも、あまりにも俺の個人的趣味に引き寄せて感じ取ったことでしかないので)、とはいえ、このシーンだけ舞台装置の使い方が卓越していたことは確かだと思う。

最後に、ある告白を踏まえて、映画でもっとも感動したことを話したい。

まだ『幕が上がる』が撮影されていた初秋のころ、俺はエキストラとして撮影現場にもぐりこんだ。

当時SNSに多数寄せられた目撃情報により、ももクロが本広克行のもとで映画撮影をしていることは、非公式に広く知れ渡っていた。

本広克行は、何を撮影しているかはあかさない限りで、日ごろから無料メルマガを使い一般人のエキストラを募集している。

そこに潜入することが、ももクロのファンの間で小さな流行になっていた。

実際、俺が行った撮影現場でも、スタッフが席を外している待ち時間中、エキストラとして集まったほかの人たちの談話から「エビしゃち」「氣志團」といった関連ワードが頻出していた(そこは我慢しろよ)。

むろん、これは制作側にとって不本意ながら流出した情報に違いない。

だから俺が撮影現場に潜り込んだことは、アイドルのプライベートを付けてまわるストーカータイプの縮小版といって相違ないことだった。

当時は撮影現場から帰った後、ついにこういうことをやってしまった…という取り返しのつかない思いに襲われた(というか、いまも罪責の念を持っている)。

しかし、いまやエキストラに参加したことを振り返るツイートやブログの記事が、たくさん散見される。

みんな、ふつうに、素朴に、書いている。

つい先日のももいろフォーク村でも、「私もエキストラとして参加しました」と書かれたファンからのお便りがふつうに採用され、読み上げられる場面があった。

映画の情報解禁から久しい現状、もはや運営は、当時のエキストラ参加をそれほど大きな逸脱行為と考えていないのだと思い、ここに書くことにする。

俺は、演劇部のみんなが、東京の小劇場(こまばアゴラ劇場)で前衛的な演劇を見るシーンに参加した。

(映画の中では、俺は"無事"フレームアウトしているので映っていない)

あの日、劇場客席のやや右側に寄って座るメンバーを見たときの衝撃を忘れない。

小劇場のように、暗い中、部分的に強い照明が当てられている空間では、メンバーの肌や髪がふんわりと光を反射する。

すると黒いバックで、まるでラファエロが描く聖母や天使のように、身体から半径数センチ、柔らかな光が発せられている。

ラファエロやダ・ヴィンチよりも前の時代、聖母や天使など神性を帯びた存在を絵画にえがくときは、「後光」として、背後に記号的な円が付け足された。

これがルネサンス期の光学の発見により、柔らかい後光へと翻案されていく。

すなわちラファエロなどがえがく聖母の輝きは、「絵をふんわりした感じにしました」というエフェクトのためでなく、そのモチーフが神性を伴う存在であることを標識的に指し示すものだった。

これは、ただの美術史的な理解であり、そこに込められた「神性」を経験的・直観的に理解しているわけではない。

しかし、あのとき俺は、小劇場内に座るメンバーを、ルネサンス絵画が目指していた先の実例のように見た。

ラファエロがえがく光が示そうとした神性とは「こういうことか」と、小劇場内で柔らかな光をまとったももクロを通じて知った。

それはもはや知識でなく、直観的な感覚として、確かに。

あまりの美しさに、頭の背後でビッグバンの爆発音が聞こえた。

この喜びは、映画『幕が上がる』の中でも追体験できる。

小劇場の場面そのものは尺が短いため、そこではない。

メンバーが演じる肖像画。

あるいは県大会の前日、5人が音楽室に集まり「ありがとうございました!」と叫ぶシーンで、あの「身体から半径数センチ、柔らかな光が発せられている」状態が再現されている。

3回見たうちの3回とも、ももクロのメンバーが光っているという単純な事実に涙した。

これが、俺のもっとも感動する場面だった。

映画への不満は多い。

それでもやはり、ももいろクローバーZは美しい。