ももいろクローバーZ 舞台『幕が上がる』感想

先日、菊地成孔がジャズミュージシャンの立場として映画『セッション』が許せないと、1万6千文字の感想(=批判)を書いていた。

スマホでいくらスクロールしても、右側のスクロールバーが水銀の体温計程度のプルプルした動きしか見せない。

長え〜(笑)とウケていたが、そういえば自分も映画『幕が上がる』の感想で同じことをしていたなと思い、Wordで文字数カウントしてみたら、2万2千文字だった。

自分のほうが狂っていた。

それだけ、あの映画への愛憎が、箱根の火山のようにうごめいていた。

いっぽう、俺は映画を見るよりも前から、舞台『幕が上がる』に強い期待を寄せていた。

俺が見たかったのは、ももいろクローバーZと平田オリザのコラボレーションだった。

映画の制作というものを、ある種、ももクロと平田オリザの間を往復する文化的な情報伝達の道すじと考えれば、本広克行や喜安浩平はウルトラ電流イライラ棒のようにジグザグしたトラップであり、それをくぐり抜けて良質な作品ができあがるかどうか…という偏見に満ちた見方が、俺の映画『幕が上がる』に対する基本姿勢だった。

そうした中、早くから告知されていたとおり、舞台は平田オリザが台本を書き下ろす。

本広克行が引き続き演出に回るが、映画における喜安浩平の役割は平田オリザがとって代わる。

演劇はその作家の本領でもあるため、相対的に見て、平田オリザ作品と呼びうるものになるだろう。

だから、『幕が上がる』の制作発表がされた時点から、映画よりも先の舞台"にこそ"期待していたと言える。

この初春、舞台に向けて、平田オリザによるワークショップが再び組まれたという。

また、平田オリザはしばしば本広克行が監督する稽古場に立ち寄り、指導に加わっていたと聞く。

舞台『幕が上がる』の"平田オリザ度"の高さに期待を募らせた。

ももクロはこれから何十年も活動していく中で、いずれまた映画に出るだろう。

(それがメンバー全員揃う作品かどうかは分からないけど)

しかし舞台は、この次がいつなのか、そもそも次があるのかどうかすら定かでない。

それだけ、ももクロの活動史の中で特異性を放っている。

客席が900人というZEPPブルーシアター六本木の空間で、俳優たちの息遣いまで演技の一環として享受できる中、ふだんのライブパフォーマンスに比べても、DVDで再現しえない鑑賞体験の質が特に際立っている。

だから、この舞台だけは本当に見たいと思った。

運良く、映画の前売券を使った抽選を通じて、2回分の公演を確保することができた。

(5/7、5/20のそれぞれ18:30開演の回)

5/24の千秋楽は、六本木へライブビューイングを見に行ける予定にある。

俺は卑しい育ちだけど、最近のチケット運には恵まれている。

舞台『幕が上がる』は、一度目に見た時点で感動した。

二度目に見たときも、既視感を憶えるような隙などなく、前回気付かなかったさまざまな機微を楽しむことができた。

LoGirlで川上アキラと百田夏菜子が言っていたとおり、この舞台には複数回の鑑賞でようやく見えてくる重層性がある。

舞台『幕が上がる』は、吉岡先生から退職の手紙を受け取った後の、県大会を目前に控えた時期をえがく。

主人公の高橋さおりが谷川俊太郎の詩『二十億光年の孤独』からインスピレーションを得て、劇中劇『銀河鉄道の夜』に台詞を書き足す。

それを、演じる部員たちに落とし込む突貫工事の期間中の物語である。

結果的に、『銀河鉄道の夜』の劇中劇にフォーカスされた話になっている。

原作小説にもない高い解像度で、劇中劇の全容があきらかにされる。

この舞台『幕が上がる』は、映画で割愛されていた原作の内容を掘り下げるといったケチくさいことをしていない。

原作や映画にはなかった新たな側面(主題)を創発するということに、果敢に取り組んでいる。

本広克行が演出に回ることに対し、誰しも腐心していたであろう、映画でさんざん盛り込まれたあの"遊び心"は、今回の舞台では禁欲的だった。

ありがたい。

というか、本広克行はそのあたりの映画の演出について、「もっと遊びを排して、ストイックに作ってもよかったのかもしれない」と、軽く後悔している胸中を舞台『幕が上がる』のパンフレットに書いている。

舞台の始まりは、吉岡先生の退職を知らされてから、初めての稽古日。

0場(開場〜開演の客入れ中に、少数の俳優が舞台に出て演技をし始めるところ)で、坂倉花奈の演じる1年生が現れ、セットの準備や台本読みをするところから、ゆるやかに芝居がスタートしていく。

0場を終えて開演すると、稽古場に部員たちが一年生→二年生の順に集まり、他愛もない雑談や発声練習、ストレッチが行われていく。

ここで早速、同時多発会話が繰り広げられる。

ある一角はストレッチしながら、また別の一角はセットを組みながら会話し、集団ごとに分立して賑わっているが、三年生が登場すると、全員が同じ方向を向いて「おはようございます!」と力強く挨拶をすることで一つになる。

かと思えば、稽古の準備作業の再開によって、再び各々の行動が分裂し始める。

このランダム性と規則性の繰り返しは、まるで分子を拡大して観察したときの動きのようだった。

リアリズム演劇の潮流を遡れば、ステラ・アドラーは芝居を構築するにあたり、「役の内面を表現する」という問題構成を禁忌とし、むしろ感情に伴う「行為」の織り重なりによって演劇のリアリティを表現すべきと考えた。

たとえば「彼を愛している」という感情は、本来、外在的に観測不能なものである。

しかし、彼を愛している"から行われる行為"であれば、コートを着せてあげる、一緒に歌う、ダンスをする、体を冷やさないよう窓を閉める、といった具合に多様に表現することができる。

リアルさ=役柄の重層性を、内面や個性といったマジックワードで処理するのでなく、こうした外在的な事実の織り重なりで作り上げていくように説いた。

舞台『幕が上がる』序盤の稽古場のシーンも、部員たちの機微の一つひとつに解釈を寄せる暇なく(少なくとも1〜2回の鑑賞では)、誰がどういう動きをしたか、誰が何を発言したかという事実性の乱反射を披露している。

これこそ、街中を歩くときであれ、Twitterのタイムラインを眺めるときであれ、我々がまさに日ごろ生きる「現実」のあり方に違いない。

部員たちが喋るとき、多くの場合、ペアストレッチやセットの組み立て、台本をパラパラめくるなど、併せて何かほかの動作も行っている。

これが、平田オリザのよく言う「分散」や「負荷」かと、ようやく生で拝めたことを嬉しく思った。

「負荷」がとりわけ顕著なのは、準備運動の昂じたガルルと高田(伊藤沙莉)が連続ジャンプをするところだろう。

(映画で狂ったダンスをしていた二人が、引き続き近い役割をまかされている)

連続ジャンプを終えた後、二人はぜえぜえと激しく息切れする。

彼女らが飛び跳ね、疲労しているという点において、これは演技でない。

事実飛び跳ね、疲労している。

ここはコメディリリーフだが、芝居という嘘の中に、俳優自身にとって現実としか言いようがない様が(ほとんど話の筋に関係なく)挿し込まれることで、ゆかいな緊張感が生み出されていた。

(観客たちは、息切れしているガルルと高田を愛おしく思う)

この序盤は、ドラマティックな展開をまだ先に控えている段階にあるが、静かにさまざまな諸力がひしめき合うことの"豪華さ"として見れば、作品全体の中でも目を見張るものがあった。

そして『銀河鉄道の夜』の稽古が始まり、劇中劇が仔細に繰り広げられていく。

舞台の場合、映画以上に声量を張り上げないといけないため、その語気に合わせ、掛け合いがやや早めに、リズミカルに行われる。

いくらか芝居の調子が高まってきたところで、適宜さおりから演出指導が入る。

それを受け、指導前・指導後の変化を演じ分けるという丁寧な作業が披露される。

演じ分けているのは、冨士ケ丘高等学校の演劇部員であり、そして舞台『幕が上がる』にキャスティングされた現実の面々でもある。

現実とフィクションの人間双方に等しく課せられた演技という、劇中劇ならではの重層性をここで実感させられる。

(この演技指導のビフォーアフターを披露するのは、実は映画であまり掘り下げられていない芸当だった)

次に、家に帰ったジョバンニが母と話をする対話劇になると、多くの部員たちは出番からあぶれることになる。

しかし、あるところで別の部員が母の台詞をハモり、その役を引き継ぎ、いっぽうジョバンニでも同じようなハモり→引き継ぎの連鎖が行われ、そのまま双方の役を部員たちがバトン式に演じ合ってていく。

母やジョバンニを演じるのは、誰でもなく、そして誰しもである。

ここでも、しばしばさおりから「そこもうちょっと間を取って」と演出指導が入り、「はい」と応じることで、俳優であり部員である顔が呼び戻される。

つまり、稽古の中で、役柄から部員という社会的立場まで、さまざまな属性が絶えず入れ替わる。

タマネギの皮を何枚も剥ぐうち、中枢たる実にあたることなくタマネギがすべて消えてしまうように、あるいはバッハやコーダルなモダンジャズのように、薄膜の折り重なりがその作品のすべてであるような構造を有していた。

人々が一つのまとまった流れを成し、かといって、その塊に注視すれば一人ひとり異なる個人を識別させられるという意味では、劇中で取り上げられるミルキーウェイのようにも思えた。

明美ちゃん演じる先生が言うように、「天の川」と呼ばれる光のもやは、実際は膨大な星々の集合体である。

逆に、われわれ人間のように離ればなれである個物たちは、宇宙のはるか遠くから見れば、地球という一粒の点、あるいは光のもやとして同一化する。

このようにミルキーウェイは、分節(任意の部分を有機的なひとまとまりと見なすこと)と、その分節が解体されることの循環構造を持っている。

こうしたミルキーウェイ的な分節性を、舞台『幕が上がる』の通奏低音として提示するのが、序盤の稽古場のシーンであるように感じられた。

だとすれば、その通奏低音のうえを流れるドラマティックな主題は、次の2つになるだろう。

・中西さんの失語

・なぜカンパネルラのお父さんは、息子の死に平然としていられたのかというガルルの問い

まず、カンパネルラの濡れた髪(溺死の痕跡)をジョバンニが拭こうとするシーンで、カンパネルラ演じる中西さんが失語に陥り、その日の稽古が中断される。

翌日、さおりは学校の屋上で明美ちゃんから「中西さんは以前岩手に住んでいて、東日本大震災の後に引っ越してきた」ことを教えられる。

中西さんがカンパネルラの溺死にかかわる場面で喋れなくなったのは、その背景のせいではないかという推測が自ずと立ち上がる。

後日さおりは、カラオケボックスで三年生だけの稽古の場を設ける。

意外にも呼びかけに応じてくれた中西さんは、心配するさおりやユッコ、がるるに対し、胸中を語る。

自分が震災当時、岩手に住んでいたといっても停電を2日間こうむっただけであり、そのせいで被災地の惨状も数日遅れのワンクッションを挟んで知らされた。

しかし、いくつもの命が失われていったあのとき、地理的に、岩手県の中学生たちは「なぜ自分が生きているんだろう」と思ったこと、感じたことを中西さんは涙ながらに語る。

いわゆるサバイバーズ・ギルト(災害などで運良く生き延びた者が感じる罪悪感)である。

なぜあのかけがえのない人々が死ななければいけなかったのかという問いは、彼らに対し、自分は生き延びるに値する理由や因果を持っているのかという問いを誘発する。

災害などで突如襲ってくる死は、人それぞれの価値に応じて振り分けられたことでなく、ただの偶有的な事態に過ぎない。

この「自分が生きている」事実の偶有性(たまたま性)を受け入れられないことが、サバイバーズ・ギルトの核を成す。

たとえば、ホロコーストで親兄弟を殺されながら生き延びたレヴィナスは、「死」とは、語りかける宛先の絶対的不在であり、死者の歴史をつむぐこと(代弁すること)の暴力性ないし、言語行為の不可能性をあらわにするものだと語っている。

中西さんも、カンパネルラの役を通じて、震災のとき身近に触知した死を思い起こし、言葉を失う。

彼女は、感情の高ぶりが冷めやらぬまま、次の稽古日には必ず顔を出すと言い、カラオケボックスを後にした。

〜〜〜

ここでいったん話を変える。

上で書いたとおり、この舞台では劇中劇『銀河鉄道の夜』にフォーカスをあてている。

ようやく劇中劇の全容があきらかになった中、特にプリオシン海岸で発掘している大学士の描写一つひとつを楽しむことができた。

そこでは、宮沢賢治の原作に対する細かな造詣を見て取ることができる。

ひいては、文学者であり仏教徒である宮沢賢治が、同時に「科学」をどう捉えていたかという問題を暗示している。

劇中劇の大学士は、「白亜紀の白鳥」を見つけたことを喜び、またジョバンニとの話の中で「天空の地層は複雑ですからね」と語る。

恐竜の時代である白亜紀に、白鳥は存在しない。

また、「天空の地層」は語義矛盾である。

これらの用語は、宮沢賢治の原作『銀河鉄道の夜』の台詞の中にない。

むしろ、その童話に先行する詩集『春と修羅』の以下の序文から引用されたものに違いない。

けだしわれわれがわれわれの感官をかんじ、やがては風景や人物を信ずるやうに、そしてただ共通に信ずるだけであるやうに、記録や歴史、あるいは地史といふものも、それのいろいろの論料といつしょに、(因果の時空的制約のもとに)、われわれが信じているにすぎません。おそらくこれから二千年もたつころは、それ相当のちがつた地質学が流用され、相当した証拠もまた次々過去から現出し、みんな二千年ぐらい前には、青ぞらいつぱいの無色の孔雀が居たとおもひ、新進の大学士たちは気圏のいちばん上層、きらびやかな水窒素のあたりから、すてきな化石を発掘したり、あるひは白亜紀砂岩の層面から、透明な人類の巨大な足跡を、発見するかもしれません。

この序文の中に、「地質学」や「大学士」という言葉が使われていることから分かるように、『銀河鉄道の夜』におけるプリオシン海岸の大学士は、宮沢賢治が『春と修羅』で示した科学観を童話の中で代弁させた人物であると考えられている。

上の引用文はいささか読みづらいが、つまりこういうことを言っている。

人々が、「風景や人物」といった日常的な対象の実在性を当然のものと信じているのは、ただ単に視覚や聴覚といった「感官」の結果にすぎない。

見える、聞こえるということをもって、その対象が真であると判断している。

さらに、日ごろから隣を連れ添う人間同士が「ただ共通に信ずる」という事実をもって、日常的確信を一層固いものにしている。

つまり人が何かを信じることは、多くの場合、感覚と共同性の二つに依拠している。

むろんそれは必ずしも科学的な認識ではなく、存外あやふやなものである。

いっぽう、歴史(=地層から読み取れる古代的な地史)を認識する場合、視覚や聴覚といった感覚作用は出番を持たない。

代わりに誰かが提示した研究結果などの「論料」ないし、言語を介して、その歴史が過去実際に存在したことを信じる。

言語に支えられている以上、ある特定の時代のパラダイム、科学技術に依存するため、人々の歴史観というものは「因果の時空的制約のもとに」束縛されている。

これも、認識のあやふやさから完全に自由ではない。

だから、いつか「二千年」もの長い年月を経たとき、現時点では思いもよらない「地質学」が確立していることによって、まったく新しい地球史観が成り立っているかもしれない。

たとえば「気圏」ないし天空に「化石」を見つけるかもしれない。

「白亜紀」の地層から、そのころ存在するはずのない「人間」の足あとを見つけるかもしれない。

(過去→現在→未来という単線的な時制秩序が崩壊しているかもしれない)

このように宮沢賢治がユーモラスに示した二千年後の科学像を、劇中劇でガルル演じるプリオシン海岸の大学士が(「白亜紀」「天空の地層」といった言葉の引用を通じて)体現させられている。

つまり、劇中劇の大学士は、現代の科学技術からは想像もつかないような知識体系をそなえたポストヒストリカルな存在として現れている。

そもそも科学者という生き物自体がポストヒストリカルな存在だと言えるかもしれない。

それは、次のジョバンニと大学士の問答にも関連する。

ジョバンニが、化石の発掘に関して「標本にするんですか?」と問いかけるのに対し、大学士は「証明するにいるんです」と答える。

宮沢賢治の原作から、該当の台詞を引用する。

いや、証明するにいるんだ。ぼくらからみると、ここは厚い立派な地層で、百二十万年ぐらいにできたという証拠もいろいろあがるけれども、ぼくらとちがったやつからみてもやっぱりこんな地層に見えるかどうか、あるいは風か水か、がらんとした空かに見えやしないかということなのだ。わかったかい。

この大学士は、ある地層の現状を眺めることで、百二十万年前のありようを見て取ることができる。

また、発掘過程の中で、その証拠も「いろいろあがっている」と言う。

つまり、大学士は地質学を学び修め、研究を深める中、現在の形相から過去も一様に把握することができる能力を習得している。

賢治は、生前アインシュタインの相対性理論を学んでいたと言われているが、特殊相対性理論におけるミンコフスキー空間は、プリオシン海岸の大学士が話す問題に近似している。

(賢治も、自らのノートにMincowskiという落書きを残している)

ミンコフスキー空間とは、通常の三次元で言うところの上下・左右・前後に加え、時間も"方向として"加えた空間のことを言う。

過去と未来は、この三次元世界では「もうない/まだない」ものであるが、ミンコフスキー空間では、ただの方向上の違いとして同一空間上に存在するものになる。

プリオシン海岸の大学士が証明しようとしたものは、自らが「現在の形相から過去も一様に把握する」ことができる中(すでにミンコフスキー空間的に地層を把握できる中)、それが「ちがったやつからみても」同様に見えるかどうかということだった。

つまり、「標本」といった情報の体系構築のためでなく、過去を含む時間のうちに生起する一切のものは永在するということ、時制から解放された認識機能の確立を目指していたと言ってよいだろう。

劇中劇のカンパネルラは、続けて「たくさん勉強すれば、本当の幸せを見つけられますか?」という問いを投げかける。

まず、大学士は「それはどうだろう」と、慎重に留保を踏まえる。

しかし「たくさん勉強すれば、本当の幸せを見つけたときに、それを逃さないかもしれない」と優しく語りかける。

このように、勉強(科学)の力をもって「本当」のものを峻別するという話であれば、おそらく『銀河鉄道の夜』の初期稿でブルタニロ博士(セロのようなやさしい声の人)が語った信仰/科学論が、上記の問答の素材とされているだろう。

お前は化学をならつたろう。水は酸素と水素からできているといふことを知つている。今は誰だつてそれをうたがいやしない。実験してみるとほんたうにさうなんだから。けれども、むかしは水銀と塩でできているといつたり、水銀と硫黄でできているといつたり、いろいろ議論したのだ。みんながめいめい自分の神さまがほんたうの神さまだといふだろう。けれども、おたがひにほかの神さまを信ずる人たちのしたことでも涙がこぼれるだらう。それから、僕たちの心がいいとかわるいとか議論するだらう。そして勝負がつかないだらう。けれどももし、お前がほんとうに勉強して、実験でちやんと、ほんたうの考えと、うその考えとを分けてしまへば、その実験の方法さえきまれば、もう信仰も化学も同じやうになる。

科学技術が発展していない世界で、信仰の異なる人々がたとえば「水」の構成を議論するとき、「水銀と塩」「水銀と硫黄」といった考えと、おのおの「自分の神さまがほんたうの神さま」であることを主張する。

それはただの水掛け論でしかなく、彼らが同じ神や教義を共有していない以上、最終的には妥協策のようなものとして、信者同士の行動が比較される。

それなら「おたがひにほかの神さまを信ずる人たちのしたことでも涙がこぼれる」といった情緒的な相互理解が可能になる。

仏教徒が捨て猫を拾って助けたことを、キリスト教徒が感心するということはおおいにありうる。

こうした共同性によって、真偽の議論に決着をつけることが、日々この世界では行われている。

むろん、それは人間同士の問題(「僕たちの心がいいとかわるいとか」)に終始するだけであり、結局ものごとの真偽に関して「勝負」がつくことではない、

だから科学をもって「ほんたうの考え」と「うその考え」を峻別する必要性が生じる。

本来「信仰」とは神に向けられたものでありながら、その構造上、人間同士の共同性に拠らざるえない不確定性を有している。

そうした中、宮沢賢治は、「科学」とはさまざまな問題を共同性の次元から引き剥がし、神=真理のレベルに引き戻す審級であると考え、ひいては「信仰も化学も同じ」ものに収斂しうると言ってみせた。

いっぽう、『銀河鉄道の夜』にはもう一人の科学者がいる。

ジョバンニから「博士」と呼ばれているカンパネルラの父である。

カンパネルラの父の専攻は定かでないが、彼の書斎を通じてジョバンニとカンパネルラが天の川の知識を得ていたことから、天体物理を学び修めた学者であると推察される。

宮沢賢治が銀河鉄道の夜を書いていた1920〜30年代にかけて、ハッブルが銀河の光の赤方偏移を観測し、宇宙の膨張を発見した。

宇宙膨張説は、すでにアインシュタインの一般相対性理論によって示されていたため、ハッブルの観測結果はその実証とされた。

アインシュタインは一般相対性理論のさらなる帰結として、宇宙はいずれ収縮することを見出している。

宇宙が拡がる中、その空間内に蓄積していく質量=万有引力が一定を超えたとき、宇宙は収縮に転じ、かつて拡がった時空間の一切が無の特異点へと収斂していく。

これがビッグクランチという説である。

宇宙が拡がり、銀河同士が引き離されている中、万有引力が再びお互いを引き寄せ合わんと潜勢を成していることを、谷川俊太郎は『二十億光年の孤独』の中で、「万有引力とはひきあう孤独の力である」と表現している。

アインシュタイン物理学を学んでいたという宮沢賢治が、こうした宇宙膨張の次の段階を承知していた可能性は高い。

であれば、カンパネルラの父が天体物理を知る「博士」であることと、息子の死をほとんど平然に受け止めたことは、次のように一本の線に結びつけることができるだろう。

つまり、いま引き離されつつあるすべて物質は、いずれ特異点に収斂する。

だから離ればなれになった死者との別れは、ある特定の時制に立脚する限りで「別れ」と言えることでしかなく、本質的には悲嘆に値することではない、と。

そもそもカンパネルラは、ザネリを助けて溺れた川から、そのまま天の川(銀河鉄道)に運ばれ、天体物理の世界へと還元されていった存在だった。

先に述べたように、プリオシン海岸で発掘をしていた地質学の大学士は、一切の過去は同一空間上に現前するものと考える点で、ポストヒストリカルな存在だった。

それは宇宙物理の側に立つカンパネルラの父も同じことである。

その二人は、ジョバンニがカンパネルラとの死別を克服する理路を、別様に暗示する二極の科学者たちだった。

以上は俺が勝手に書いていることなので、当然さおりは、別の形でカンパネルラの父の態度、その解釈をガルルに説明する。

劇中劇『銀河鉄道の夜』は、ジョバンニが友だちの死を乗り越える話である。

その到達点を目指すにあたり、カンパネルラの父が一緒に息子の死を悲しんでいたら、ジョバンニの悲嘆が持続されてしまう。

だから、カンパネルラの父は、ジョバンニの克服をうながす「役割」をまっとうするため、平然とした様子にえがかれる。

さおりは続けて「大人になるってそういうことなんじゃないかな」と問いかける。

自らが何を言い、どう振る舞うかは、与えられた「役割」というトポスに従う。

それは誰に与えられたとも言えない――強いて言えば、神や自然が振り分けたとしか言いようのない一種の偶有性である。

それを受け入れることが、「大人になること」ではないかと、さおりは考えた。

その形式は、かねてから劇中劇の中で、りんごと椅子を用いてえがかれている。

ジョバンニとカンパネルラの前に、タイタニック号で死んだ少年が現れ、3人のかけあいになったとき、部員たちが役の台詞をバトン式に引き継ぎあう、あの美しい連鎖を再び繰り広げる。

この場面で、ジョバンニ、カンパネルラ、少年の3人ともがりんごを持ち、椅子に座っている。

元々演じていた部員が、次の部員に役を引き継がせるとき、りんごを手渡し、そして立ち上がって椅子を譲る。

その二つを託された部員は、ジョバンニになりカンパネラになり、タイタニック号と沈んだ少年になる。

その位置、その物質を託されることが、彼女らの人称の入れ替わりにつながる。

部員一人ひとりがこうした入れ替わりをスムーズに演じてみせる姿を見て、さおりは、「みんな誰でもカンパネルラになれる」「もう、みんな、ちょっとだけカンパネルラだもん」と言う。

ここでの"カンパネルラ"とは、「みんな、人のために、少しずつ何かができるってこと」の言い換えであると、さおりは補足する。

カンパネルラとは、そもそも川に溺れるザネリを助けるため自らの命を投げ打った存在であり、そして銀河鉄道に揺られながら、自らの死に際に行おうとした「ほんとうによいこと」を、(我が子との死別で悲嘆に暮れているであろう)母が理解してくれるか懊悩する存在だった。

こうした宮沢賢治が理想とした菩薩行的な善と、部員らが演技で実践する偶有性の受け入れが並列され、結び付けられる。

ある存在が果たす機能を、本質的にでなく、偶有的に考えるのは、構造主義的な発想だ。

所定の言語が何を意味しているかは、時代や文化、あるいは会話の文脈によって絶えず変わりうる。

言葉というものを、さまざまな意味が出入りする空虚な箱、ないし偶有的なトポスと考えるのは、丸山圭三郎の影響下で現代口語演劇を理論化した平田オリザらしい仕事だと言える。

平田オリザがコミュニケーション論の中で「コンテクスト」というタームを使い、人それぞれの語用のぶれを問題化するのも、彼の言語学的な演劇理論が、現実のコミュニケーションの次元へと拡張されたものと見ていいだろう。

最後に、ブラックホールを目前にしてカンパネルラと別れたジョバンニが丘の上で目が覚めたところで、そのまま劇中劇のラストへと、そして舞台『幕が上がる』の締めくくりまで一挙に演じられる。

舞台は暗転し、木のブロックに上体をあずけて眠るジョバンニの後ろでは、オレンジ、黄、青といった色とりどりの星々がきらめいている。

美術室のディテールが一切片付けられた暗い空間は、部活の稽古場というよりも、彼女らが再現しようとした『銀河鉄道の夜』の世界そのもののように見える。

星々は、壁に仕込まれたものから、空中にぶら下げられたものまでがレイヤー状に重ねられ、夜空の立体性を演出している。

この夜空の暗さと立体性にすうっと吸い込まれたとき、直観的な感動とともに、中井久夫が著書『徴候・記憶・外傷』の中で、ヴァレリーの『若きパルク』を引きながら徴候的世界を語るくだりを思い起こした。

すぎゆく ひとすじの風ならで 誰が泣くのか?

いやはての金剛石(ほしぼし)とともにひとりある このひとときに……

誰が泣くのか? だが その泣くときに かくもわが身に近く。パルクは深夜にめざめる。おそらく夜の半ばだろう。宇宙の地平に明滅するいちばん遠い星がいちばん近くに感じられ、その他はすべて闇だというなかにめざめる。私が泣くという自己所属性の意識はない。すぎてゆくひとすじのような風にまがう。かそかな泣き声。それは誰の泣き声なのか。パルクはおのれを知らない。身体のほとんどはめざめていないのだから。(…)何の予兆とも知らされていないが、しかし、ほとんど現前するもののない世界だ。これは純粋予感だ。あるいは発生期状態 in stato nascendi にある予感だ。

夜空の星々と、それを感じる不完全な知覚の事実があるだけで、その知覚主体が"私"であるという明瞭な認識や、夜空の下のここがどこなのかという気付きは存在していない。

『銀河鉄道の夜』の天気輪の柱あるいはジョバンニが目覚める丘のうえこそ、まさに『若きパルク』のような徴候的世界がえがき出される場面だった。

丘のうえで眠るジョバンニないし玉井詩織の姿に胸打たれながら、そういうことに気付かされた。

そして、この夜空に吸い込まれることが、ひいては玉井詩織の演技に引きこまれていくことへとスライドしていく。

平田オリザや本広克行は、舞台稽古が始まったときから、メンバーの演技力が「映画のときよりもうまくなっている」と評していた。

実際、完成した作品を観劇しながら全メンバーの成長を実感することができたが、それをもっとも確信させられたのは、ラストの玉井詩織だった。

映画のときよりも声が瑞々しくなっているのに、ジョバンニが心に整理のつかないままカンパネルラへの別れの言葉を絞りだす痛切さを、かすかな喉の震え方一つで再現しきっている。

20メートルほど先に壁がある劇場内にもかかわらず、さらに何光年も向こうの夜空を覗き込んでいるように見える。

映画では、これほど切なくジョバンニを演じられていなかった。

舞台の奥、上段に中西さんが(カンパネルラの衣装を着る暇もなく制服姿で)現れ、クルミを叩く。

木のブロックのセットでなく、暗転された階段のうえに立っている。

部活に復帰したという生の現実よりも、むしろ宙に浮かぶ幽体のカンパネルラの分身として現れたように映る。

手を振るカンパネルラにジョバンニが「また、いつか、どこかで!」と叫び劇中劇が終わったとき、中西さんが舞台へ駆け下り、さおりと抱き合う。

その多幸的な空間を祝うように部員全員が壇上に集い、そのままカーテンコールへとつなげられていく。

中西さんが東日本大震災のとき岩手にいて、いまこうして生きていることは偶有的でしかない。

いっぽう吉岡先生を失った後、「大人になる」ことを求められたさおりたちが稽古の最中に気づいたことは、まさに偶有性を受け入れることの必要さだった。

中西さんとて、"たまたま"生きているという事実を、(因果性というオブセッションを抱えず)そのまま受け入れればよい。

偶有性を受け入れることとは、まさに自分たちが作り上げた芝居の、絶えず入れ替わって明滅する役柄(人称=言語的主体)と同じである。

カンパネルラの父が、息子の死に際して内面を空虚化して立ち現れることも、偶有性の受け入れの一つと言える。

さおりらは、稽古しながらそのように思い至った。

以上の意味で、ガルルが自らの役について投げかけた問い(なぜカンパネルラのお父さんが息子の死に平然としていられるのか)は、中西さんが抱くサバイバーズ・ギルトと一本につながる問題だった。

むろん、中西さんは数日部活を休んだだけであり、さおりたちの観念的労力に立ち会ったわけではない。

カラオケボックスで涙した以外に、心のくさびを取り除く契機は与えられていない。

なぜ彼女が明るく部活に復帰するに至ったのかは、明確な説明が欠けている。

しかし、さおりたちが考えた偶有性を受け入れようという命題が、いま生きている中西さんの存在肯定を"暗示"していることは、あきらかである。

さまざまな暗示がひしめき合い、論理構成に多元的な広がりをもたらしながら、最後に、童話ならではの無根拠な合一を果たすというこの構造こそ、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に共振した作りに違いない。

伏線回収だとかシナリオの整合性だとか、そういうものは名探偵コナンにでもまかせておけばいい。

舞台『幕が上がる』には、映画や原作とは異なる、独自の質の感動が確かにあった。

それは先行する『幕が上がる』の諸作よりも、むしろ宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に感じた歓びにこそ近いものだったと思う。

カーテンコールでスタンディングオベーションをするとき、それが毎公演で恒例となっているからでなく、心から感動したからという気持ちで参加することができた。

本当によい作品だった。

〜〜〜

以上をWordで文字数カウントした結果、1万3千文字だった。

俺は狂っている。

明日の千秋楽LVのチケットを発券してこよう。

ももいろクローバーZ 映画『幕が上がる』感想(3/3)

■この映画がももクロに何をもたらしたか

前提に立ち返ると、俺はこの映画を"ももクロのため"に見た。

大事なのは、この映画が作られたことが、ももクロにとって良かったかどうか、でしかない。

俺が映画を心から楽しめなかったことなど、本来些末な問題に過ぎない。

結論から言えば、ももクロにとってかけがえない作品になっている。

だから、この映画は断固として「成功」している。

まず映画『幕が上がる』のオフィシャルフォトブックから、百田夏菜子のインタビューを抜粋したい。

百田夏菜子

今までももクロは、ひとつの作品を短期集中でぶわーっと作ってきて、お客さんに見せて、また次のライブに取り組む……それをずっと繰り返してきました。本当にその一回一回、一瞬一瞬が勝負で、だから余韻に浸る間もなかった。『幕が上がる』はその一瞬っていうよりは、なんだろう……ももクロの進み続ける時間とは別に、『幕が上がる』のこの作品だけはずっと時間が止まっていて、いつ戻っても、あの時間が常に流れる。そんな風に感じるんです。

月刊TAKAHASHI 2月号のLVに備え、食事を摂っていた六本木のマクドナルドでこの一文を読んだき、泣いた。

ももクロは、"現在"を何より大事にしている。

それは、17世紀の啓蒙主義者たちが、芸術をめぐって古今論争を展開したとき、ウェルギリウスなど古代の偉大な詩人よりも、この現代に書かれた詩のほうが(作品の質どうこうでなく)"現代に位置する"という一点で重要性を持つと主張した論理に、どこか似ている。

たとえば、パッと思いつく限り『CONTRADICTION』の「今日しかない気持ちで勇気を試そう」、あるいは『未来へススメ!』の「振り向かないで突き進むんだ」など、さまざまな曲の歌詞で、過去よりも"現在"にだけ目を向けることが歌われている。

ももクロのメンバーたち自身も、さまざまな試練や新機軸の活動を課せられ、日々成長し、変容していく。

いまのももクロは、いましか見ることができない。

ヘーゲルが言うように、歴史とは反復されないものを指す。

(反復されるなら、それは科学技術である)

この意味で、ももクロも極めて歴史的なアイドルグループだと言えるし、ファンたちが「無印時代」「××新規」というさまざまな時代区分を(特に、新規をめぐって細分化されすぎだろうというぐらい)設けていることからも分かりやすい。

ももクロの大規模なライブは、約半年間を経てDVDやBlu-rayになるが、それを後で見ることは、当時の現在性(アイドル用語における"現場")の再現には決してならない。

この「現在を取りこぼす」ことへのオブセッションが、ライブアイドルとしてのももクロの強さの一因を担っているように思う。

俺も、こうしたももクロの在り方にいつも胸を揺さぶられているが、しかし、穏やかならぬ思いも内心抱いている。

"現在"は時間が続く限りいつまでもあるが、そこに立つ物質は有限であり、いつか終わりを迎える。

生命のレベルで言えば死であり、(明美ちゃんが言うように)演劇部の学生には卒業がある。

だからこそ、百田夏菜子が言うとおり、映画『幕が上がる』が「ずっと時間が止まっていて、いつ戻っても、あの時間が常に流れる」作品になったことは、ある種、ももクロが"現在"への抵抗を初めて打ち立てることができたと言える。

それは一つの「達成」である。

だから、六本木のマクドナルドで泣いた。

あーりんも、そういう問題を『幕が上がる』の明美ちゃんを演じた中で考えてきた。

佐々木彩夏

明美がさおりに言うんです。「このまま時間が過ぎれば、さおさんがいなくなる日は絶対来る」って。私自身、ももクロに入ってからその終わりにあるものに対してあんまり考えたことはなかったんです。ももクロがいつまであるかは誰にも分からない。とりあえず前に前にってことだけを考えて今までやってきたけど、確かにすべての物事に終わりがあるんだよなっていうのはあらためて考えさせられましたね、ここで。

だから明美ちゃんとしても、ももクロのあーりんとしても、そして佐々木彩夏としても、『銀河鉄道の夜』から受けた影響は大きいのかもしれない。あの作品には「今はたまたま一緒にいるけれど、本来は一人なのかもしれない」みたいな意味も込められてるじゃないですか。

何か生産的な活動をしても、いずれすべて無に帰すと考えたとき、生産の意義はどのように確保されるか。

それは、劇中で(ももクロのメンバー中)自分だけ2年生の役であり、さおりを始めとした3年生の努力に感動しながら、しかし"さおり無き後"の問題に目を向けざるえない明美ちゃんに課せられた問題だった。

たとえば、ももクロはアイドルグループとして来たるべく解散の可能性に無縁でない中、国立競技場ライブの2日目のMCで、れにちゃん、あーりん、しおりんの三人が「いつまでも、ももクロを続けられるように」といった永続宣言をし、締めくくる百田夏菜子が「笑顔を届けることにゴールはない」という伝説の言葉を残した。

いわば、可能な限り、死(=解散)の遅延をはかり続けるという誓いによって、これからも続くアイドル活動の意義を暫時確保した形式になっている。

しかし、それはメンバーがファンのことを思い続けるという真摯さに、すべてが託されている。

この宣言に励まされ、生かされているファンは俺を含めたくさんいるだろうが、永続的な活動とは別途に、たとえいつかももクロが無に帰すとしても、なお残り続ける何かを作るという活動軸はないかと、うっすら期待してきたところがある。

たとえば、俺はももクロとは別途に、ボードレールやマネ、あるいは楳図かずおが好きで、それらの作家が取り組んだ現在性のというものの強度を知っている。

彼らは現在というものを、昨日の問題を克服し、そして明日には今日の問題を克服するという弁証法的かつ単線的な時系列の中の、特定の時点として考えたりしない。

むしろ、そうした時制から解き放たれた、絶対零度の特異点を確保するということをやっていた。

ここでの特異点Singularityとは、宇宙が膨張から収縮に転じ、ビッグバンが起きたときよりも前の状態――すなわち時間も空間もない無次元に凍結した状態のことを指す。

(簡潔に触れるが、ジョバンニが膨らみ続ける宇宙の中、孤独を感じていたのに、やがてカンパネルラとの共同性を確信することができたのは、宇宙膨張の次に必ず控えているビッグクランチ――特異点への収束が遠い将来控えていることを、銀河=カンパネルラが溺れた川という理解の元、気づくことができたからだ。谷川俊太郎『二十億光年の孤独』も、やがてビッグクランチを引き起こす万有引力のことを「ひき合う孤独の力」と表現している)

楳図かずお『わたしは真悟』で、悟とまりんが大人になっていく時間の流れに抵抗し、真悟というノンセクシュアルな子作りを行ったことは、大人でも子どもでもない(そうした時系列から離脱した)特異点を確保しようとする試みだったと言えるだろう。

(さらに言うと、俺が一番好きな映画のスピルバーグ『A.I.』も同じような問題を取り扱った話だ)

こういった問題であれば、ドゥルーズが『意味の論理学』で説いた「出来事の形而上学」が分かりやすい。

ふつう物語を語るとき、過去(起きた)・現在(起こる)・未来(起こるであろう)の三つで記述されるが、「出来事」の次元で語られるときは、不定詞「起こること」で記述される。

たとえば「水が流れること」と書いたとき、それは過去・現在・未来どの時点にも起こりうる(代入しうる)代数的な記述になる。

歴史的・物語的な記述は、特定時点の状態(例:2015年の加藤茶は妻に殺されそう)で書かれるが、それをむしろ上述のように抽象化された出来事の次元に変換する。

ほかにも同様に「日が差すこと」「蒸発すること」といった出来事の次元の記述を多数用い、化学反応の連鎖のようにつなげあうことで(=セリー化)、ヘーゲル的・弁証法的な歴史秩序から解き放たれる記述の可能性をドゥルーズは示した。

あーりんは「出来事の形而上学」に相当することを、オフィシャルフォトブックの中で、続けてこう語っている。

この夏、みんなで映画を作ったけど、いつかその時間も終わる。だけど、そこで離れ離れになっても『幕が上がる』は残るんですよね。(…)カンパネルラは死んじゃったけど、でもそこにいたことには変わりがない。死んじゃったからもう終わりじゃなくて、カンパネルラがいたからジョバンニが成長した。カンパネルラとジョバンニの時間っていうのは、たとえカンパネルラがいなくてもなくならないんだなっていうこと。

なぜカンパネルラと永別したジョバンニは、なおも一人でないと言えるのか。

それはあーりんが言うように、カンパネルラを、カンパネルラがいた"こと"ないし、「出来事」の次元に転換するからである。

重要なのは、カンパネルラが生きて隣に連れ添うことではない。

これは平田オリザが提唱する現代口語演劇のありかたにも連動している。

著書『現代口語演劇のために』の中で、一例として「歯が痛い」ことの演技について語られる。

「内面と外面の一致」を重んじるスタニスラフスキーシステムやメソッド演技法であれば、悲しみや怒りは、自らが過去に実際体験したさまざまな記憶を呼び起こすことで演じられる。

しかし「歯が痛い」ことは、実際に虫歯にならないと、内面と外面を一致させることができない。

どこか肌をつねったりしても、虫歯特有の「あの痛さ」の質は再現できない。

すなわち、リアリズム演劇は「歯が痛い」ことを取り扱えない。

しかし平田オリザは、リアルな演技というものを、「歯が痛い」ことの再現でなく、「彼は歯が痛いらしい」次元で取り扱うものと考える。

このような観察結果の形式であれば、彼が歯が痛いことが真実かどうか定義せず(言質を負わず)、戯曲を展開することができる。

これは英文なら、ある記述の冒頭に It seems that を置くことになる。

要件をIt("それ"という出来事の次元)でくくり、真理のレベルから宙吊りされた状態にすることで、むしろ対象の意味的な揺らぎを描き出す。

これが現代口語演劇の、まず基礎をなす考え方である。

「真理のレベルから宙吊り」することは、「AだけどAではない」という『幕が上がる』の中枢論理にも結びつく。

あーりんは、『幕が上がる』と『銀河鉄道の夜』から学び得た「一人だけど一人じゃない」形式を、映画の撮影を終えた自分たちにも適用し、「『終わり』はあるけど『終わり』じゃないっていう感覚が今私の中にすごくある」と咀嚼した。

同じく、百田夏菜子も映画『幕が上がる』を「ももクロの進み続ける時間とは別に、この作品だけはずっと時間が止まっていて、いつ戻っても、あの時間が常に流れる」ものとして刻み込んだ。

刹那的な現在主義として駆け抜けてきたももクロが、無時間性の相を確保できたことは、俺が知る限りの活動史において、はじめてと言ってよい。

だから『幕が上がる』が撮られてよかった。

ももクロにとって、なくてはならない作品になったことが、何より嬉しい。

この作品は成功している。

ももいろクローバーZ 映画『幕が上がる』感想(2/3)

■映画の感想

俺が『幕が上がる』の映画化に期待したところは、あの「転回」の構造的な美しさをえがけるか、だった。

それをももクロが演じたら、どれだけ素晴らしい映画になるだろう…。

先行で公開された『走れ -Zver-』のPVの素晴らしさも、一層期待を煽ってくれた。

また、光や自然、生身の人間を演技させることなど、小説にはない映像の長所を発揮できるかどうかも重要だろう。

まず、構造的な美しさは、残念ながら大きく損なわれている。

さおりをはじめとした劇部は、神格たる吉岡先生(その退職)を乗り越える。

しかし、その前から進行していた台本の改稿過程や、地区大会で「高校生らしさに欠ける」と言われたことをきっかけとした「等身大=現実」を巡る葛藤が省かれている。

結果、吉岡先生を乗り越えたと同時に、上記二つの問題も一挙に解決が押し寄せる、あのカタルシスは映画から失われた。

さおりが美術室で部員たちに大会続投の意志を告げ、「行こう、全国」と言うあのシーンは、百田夏菜子のまぶしい演技が爆発しているものの、しかし話の筋としては、意気込みを示したレベルにとどまり「転回」というほどの変身を起こしていない。

さおりがいかなる問題に直面していたのか割愛されたことは、彼女の悩む姿を一義的にすさんだ女子高生へと矮小化してしまうことも併発している。

冒頭のとげとげしい部長挨拶や、母親への冷たい態度。

国語の滝田先生の似顔絵に、シャーペンで何往復も斜線を引くところ。

台本執筆に苦吟したときの悪夢。

プールに落ちた後、正気を失ったままイオンショッピングモールをさまよう姿。

これらによって、平田オリザが言う「ネガティブなものが動機づけならないよう律した、普通の高校生が普通に成長していく物語」という根本的なコンセプトが曇らされている。

さおりが「自分にとっての現実」を巡って懊悩する下りがないため、映画の最後のモノローグで「これが現実だ」と言った場面は、唐突に新しいタームを出てきた感じになっている。

ここでの「現実」という言葉は、原作への配慮から一言触れておかなければいけないタスクと化し、百田夏菜子が、その処理班のような役回りを負わされているように感じられ、つらかった。

映画の前半および終盤に多用されるさおりのモノローグの無粋さは、文脈の不徹底によるところが大きい。

この残念さは、県大会で幕が上がった瞬間に映画が終わることでも、一層強化されている。

長々書いたとおり、『幕が上がる』がさおりや劇部の「転回」をえがく話だとすれば、映画『幕が上がる』は、悟空が初めて超サイヤ人になった瞬間、あるいはその寸前で「鳥山明先生の次回作にご期待ください」と連載終了するような狂気を実行したことになる。

タイトルどおり「幕が上がる」ことで映画が終わるというのは、言葉の引っ掛けとして小洒落ているが、その小洒落ようとしている趣きが、Twitterのアルファツイートのようにむしろ鬱陶しく感じられた。

また、ジョバンニがラストで「一緒に行けないことは、僕も知っていたよ」と言うのは最終稿の内容に相当するが、その上演が、劇部がまだ「転回」を果たしていない凡ミス連発だった地区大会、あるいは稽古の場面に譲られている。

その尺を削って、県大会に回してよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

話は脇道に逸れるが、原作にいた、劇部の重要なサポート役をになう「わび助」という二年生男子が、映画では削られている。

映画では男女の恋愛要素を排するため、劇部を女子だけで構成したためと公式に説明されている。

実際、わび助は原作の中でさおりに恋をしている。

だから、わび助と同学年の明美ちゃん(あーりん)にさおりへの同性愛的な尊敬感情を持たせたことで、削られた男のキャラクターを巻き取らせた。

こうして明美ちゃんの役回りを膨らませることは、「3年生の主役4人 with 明美ちゃん」といった、SPEEDの新垣仁絵、ミニモニの外国人と同じような不均衡の構図を打破する意味でも、賢明かつ正解だったと思う。

明美ちゃんが後ろからさおりに抱きつくシーンを見たとき、ということは、ラストの県大会での大成功時、わび助の代わりに泣くのはあーりんに託された???と思い、期待した。

ふだんあまり泣かないあーりんが、ひとつの大きな到達点で感情を爆発させるというのは、横アリ2daysの2日目、春の一大事2013の2日目に共通するモチーフである。

また、地区大会でミスの火蓋を切った立場として、明美ちゃんの心に残されていた傷がたちまち快復されていく浄めの涙にもなりうる。

映画の中で、それとなくメンバーごとの担当カラーを小道具に添えたり、あるいはめざましテレビの三宅や松崎しげるといった関係人物を登場させるという「ももクロのディテール」には一切感心しないが、先に述べたあーりんが泣くタイミングのような「ももクロの在り方」を映画で再現することは好意的に思う。

というか、そのために5人の演劇少女が奮闘する『幕が上がる』が選ばれたのだと思う。

だからこそ、県大会の上演を省略して映画が終わった瞬間、死んだ。

(個人的には、原作のわび助なんて、最後に泣くことに存在意義の7割があったのに)

ここまで長々と不満を書いているが、なにも原作の構造をそのまま踏襲してほしいわけではない。

代わりに、どう映画用の美しい形式を作れるかが勝負なはずだ。

残念ながら、その意匠は喜安浩平の脚本から感じられなかった。

インターネット上で本作が批判されるとき、その矛先はもっぱら本広克行に向けられているが、個人的には、喜安浩平にも「別にそんな巧みな人じゃなくない?」という疑問を抱いている。

吉岡先生のえがき方も弱かった。

黒木華の演技に不満はない。

原作での吉岡先生は、新入生歓迎公演を見た時点で、劇部に興味しんしんだった。

また、彼女を副顧問につけることは、さおりが交渉するまでもなく溝口先生が先に決めていた。

つまり原作での吉岡先生は、初めから劇部のサポートに前向きだった。

また、吉岡先生は稽古中、さおりや部員たちにテクニカルな指導、加減のうまい気遣いを適宜入れる。

この具体的な描写の数々で、吉岡先生が「マジの才能の持ち主」であることに真実味が与えられ、さらに劇部との有機的(あるいは依存的)な連帯も確固たるものになっていく。

さおりが初めての台本執筆にもかかわらず、後に劇部を全国大会へ牽引するほどの作品を描き上げることができたのも、吉岡先生がさまざまな本を読ませたり、アドバイスをしたからこそという理由付けがあったはずだ。

こうした吉岡先生を肉付ける描写一つひとつが、退職の手紙をカタストロフィックな事件にする。

しかし映画での吉岡先生は、なし崩しで劇部の面倒を見ることになったうえに、テクニカルな指導が省かれているため、最初から最後まで、どこか劇部にクールな距離を置いた印象が強い。

また、学生演劇の女王と言っても、その説得力は肖像画を実演してみせたワンシーンにすべて託されてしまっている。

吉岡先生の肖像画自体、演じる最中、頻繁に画面が切り替わり、さおりのモノローグがかぶせられるといった編集により、黒木華が撮影の場で実際にやってみせたという即興演劇の緊張感が損なわれている。

さおりは退職を決意した吉岡先生に対し、憎まない、しかし許せない、というアンビバレンツな感情を抱く。

しかし映画では、吉岡先生の神格性が厚みに欠いているため、退職の絶望感がそれほど大きなものにならず、「まあ、ここで先生を恨んでも仕方ないべ。次行こ、次」的な"大人の受け止め方"を観客にさせてしまう。

アンビバレンツのレベルまで、見る側の心を導いてくれない。

画面の切り替わりがかかることの不満は、ももクロが演じた肖像画にも同じことが言える。

(このあたりは、公開前に映画関係者たちの称賛一色だった中、大林宣彦だけがキネマ旬報で本広克行に指摘していた弱みでもある)

モンタージュのない継続時間が演劇の特質なら、たとえ映画でもアンゲロプロスやカサヴェテスのように、長回しで撮ったものを長回しのままつなげばよい。

ももクロがよい演技をしてくれたなら、あとは画面の切り替わりを最小限に抑えるだけでよいはずだ。

それができない勇気のなさは、誰に起因するのか教えてほしい。

こうした不満があってもなお、やはり、ももクロの演技はみずみずしい。

吉岡先生の退職後、夏菜子が部員たちに大会続投を告げるシーンで、演出ノートを手に少し声をうわずりながら「ここには、本当に、たくさんのことが書いてあるのね」と言うとき、鑑賞した3回とも涙した。

有安は、駅でさおりと語り合うシーンや、大会続投の宣言を見届ける場面で、涙を目にため、しかしそれを頬に落とさないまま涙袋や顎をわずかに震わせる。

その抑制は、映像に心地よい慎ましさをもたらしている。

ほかにも、冒頭の焚き火のシーンで、あーりんが『だって あーりんなんだもーん☆』のケーキ帽をかぶって現れるときや、まだ誠心学園の劇部生だった有安が地区大会後に階段から降りてくる場面を見るたび、とても重要な、かけがえのない存在が現れた…という喜びに胸が満ちてくる。

学校の屋上で、ユッコと中西さんがペンキ塗りをしながら心の溝を取り除いていくシーンで、背後の教室でクレイジーな踊りをしているがるるが映るとき、アクメ屋台さんのこのツイートを思い出した。

20分くらいずっと人を笑わせ続けられるおもしろい踊りがおどれるようになりたいな

— アクメ屋台⊿ (@kyouto__) 2012, 12月 12がるるのあのダンスも、もし目の前でされたら笑い死ぬものだった。

ともすれば、ユッコと中西さんが括弧付きの「いい子ちゃん」に見えかねない和解の場面で、がるるの踊りは心地よい形で、うまく気を分散させてくれた。

そんながるるの、ロミジュリで守衛を演じるときに垣間見える美しさも印象深く残っている。

合宿に向かうバスで、あーりんがペコちゃんのポップキャンディ片手に「さおさん?」と声をかける場面を(我ながら恍惚を憶える理由がよく分からないが)何度となく反芻している。

物語の時系列から解き放たれて、独立したみずみずしい記憶として目に焼き付いているシーンは数多くある。

それでも、演出次第(ないし余計な演出を削ること)で、もっと輝きを引き出せたのではないかという思いは拭えない。

余計な演出であれば、さおりが見る悪夢の、

「台本が書けず悩む→頭が沸騰する→うどんがグツグツ煮えている」

という最低なユーモアセンスに、初めて見たとき眉間に数億本の皺が寄った。

そのとき流れる『Chai Maxx ZERO』で、主演の5人がアイドルグループであるという現実に引き戻される。

よくももクロと各々の役柄について「まるで当て書きのようだ」と言われているが、メンバーたち自身は、むしろ自分と案外違うと感じる部分に着目し、素のももクロでなく、ももクロ以外になりきろうと(演技に真摯たろうと)努めた思いをよくインタビューで語っている。

それを監督も支えてほしかった。

悪夢のシーンに関して、本広克行は「こういうのがあると予告編がよくなる」と言っていた。

また、登場するうどん脳は、本広克行の地元香川のアピールだ(ふざけんな)。

プロモーションのために映画が汚損された、という印象を拭えない。

悪夢シーンそのものが、この映画を見る現実における悪夢だった。

この文章の冒頭で「光や自然(…)など、小説にはない映像の長所を発揮できるか」と書いたとおり、自然描写にも触れたい。

物語の冒頭、敗北した地区大会のセットを燃やすシーンは、原作では、重要な寓意が込められた場面だった。

そこでは焚き火の炎が縦に長く伸びる。

さおりはこの日、火を見ながら「部長を頑張ろうと思った。本当にすごく思った」ことを後に振り返る。

火を見て衝動に駆られるのはフロイト理論のようだが、ここで重要なのは、あれほど嫌がった部長の務めを、ほとんど無根拠に受け入れるくだりになっている点である。

これは、おそらく『銀河鉄道の夜』における「蠍の炎」を模している。

蠍は、日ごろから小さな虫を食べて生きてきたが、ある日、イタチに追われ、自らが捕食対象に成り下がって逃げ惑う。

すると井戸に落ちてしまい、イタチに食べられず、ただ無為に死んでいくことを悟る。

蠍は、自分がこれまで食べてきた虫のように、黙って我が身をイタチに捧げていれば、イタチも一日を生き永らえることができただろうと思い、逃げたことを悔いる。

そして神に「どうかこの次にはまことのみんなの幸いのためにわたしのからだをお使いください」と祈り、その瞬間、蠍の体は燃え上がり、銀河を照らし続ける赤い炎に変わった。

ジョバンニは、この炎を見て、「僕はもう あのさそりのようにほんとうに みんなの幸いのためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまわない」「僕たちしっかりやろうねえ」と菩薩行的な善を決意する。

それと同様、さおりも縦に伸びる火を見て、自らを劇部への捧げ物にすることを決意した。

映画では、こうした美しい炎の自然描写が省かれているため、なぜさおりがあれほど嫌がった部長をなんだかんだ受け入れたのか分かりづらくなっている。

自然描写と言ってよいか分からないが、この映画で満足した数少ない点として、美術室の作りが挙げられる。

さおりたちが美術室に入ると、さらにその奥(画面左端)に教員室の入り口がある。

そこの扉は開かれていて、中から吉岡先生の姿が見える。

ある建物の核心的な居室が奥に秘められながら(観測者は壁一枚隔絶されながら)、しかし扉は開かれているというモチーフは、フェルメールの絵画のようでおもしろかった。

(これはニコラス・ウィンディング・レフン『オンリー・ゴッド』でも、絶えず反復されていた構図だった)

さおりが吉岡先生に肖像画の実演を要求するとき、美術室でなく、教員室の中に足を踏み入れていたとおり、そこに立ち入ることが核心部への接触を意味している。

また、吉岡先生の机は、カーテンの開かれた窓際に置かれ、読み書きにあたっては自然から採光している。

隣の戸棚には美術標本や書物など、いわば世界の縮小物が立ち並ぶ中、実際の自然は、模造品を読み取るための光源としてしか使われない。

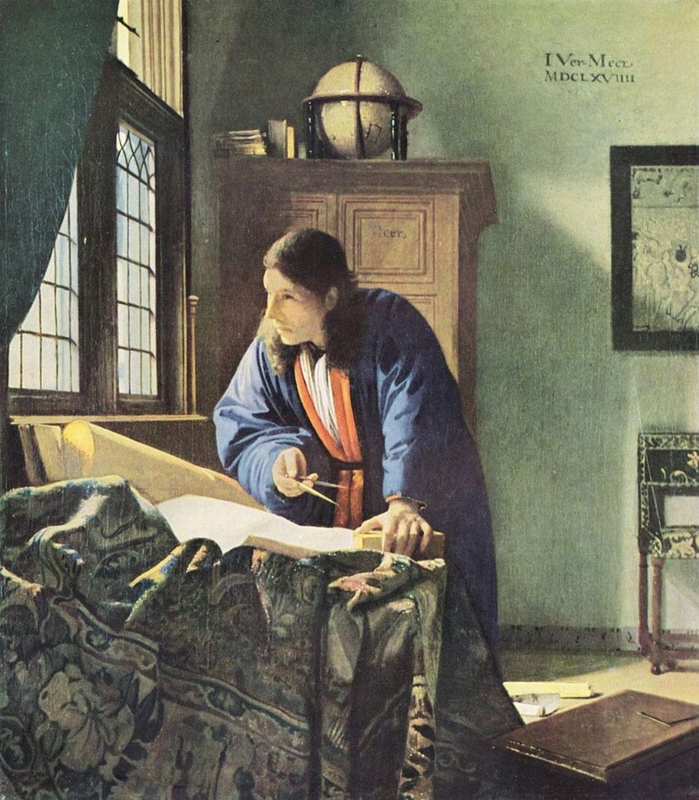

こうした構図を用い、当の人物が美術や人文科学という「媒体性」のレベルに属していることを指し示すのは、ジョナサン・クレーリーが『観察者の系譜』の中で、フェルメール『地理学者』『天文学者』に指摘したことと同じである。

だから、吉岡先生は登場時点では、何らかの経緯をもって演技の道を諦めた新任の美術教師として登場している。

しかし、吉岡先生が肖像画を実演するにあたり、窓を開き、読書や美術制作にとって邪魔物でしかない「風」を取り入れた瞬間、彼女は美術教師とは異なる位相――すなわち「女優」へと変身する。

こうした変身の様相は、原作にない、映画だけに特権的に与えられた描写だった。

以上のようなことを本広克行が考えているわけはないが(というのも、あまりにも俺の個人的趣味に引き寄せて感じ取ったことでしかないので)、とはいえ、このシーンだけ舞台装置の使い方が卓越していたことは確かだと思う。

最後に、ある告白を踏まえて、映画でもっとも感動したことを話したい。

まだ『幕が上がる』が撮影されていた初秋のころ、俺はエキストラとして撮影現場にもぐりこんだ。

当時SNSに多数寄せられた目撃情報により、ももクロが本広克行のもとで映画撮影をしていることは、非公式に広く知れ渡っていた。

本広克行は、何を撮影しているかはあかさない限りで、日ごろから無料メルマガを使い一般人のエキストラを募集している。

そこに潜入することが、ももクロのファンの間で小さな流行になっていた。

実際、俺が行った撮影現場でも、スタッフが席を外している待ち時間中、エキストラとして集まったほかの人たちの談話から「エビしゃち」「氣志團」といった関連ワードが頻出していた(そこは我慢しろよ)。

むろん、これは制作側にとって不本意ながら流出した情報に違いない。

だから俺が撮影現場に潜り込んだことは、アイドルのプライベートを付けてまわるストーカータイプの縮小版といって相違ないことだった。

当時は撮影現場から帰った後、ついにこういうことをやってしまった…という取り返しのつかない思いに襲われた(というか、いまも罪責の念を持っている)。

しかし、いまやエキストラに参加したことを振り返るツイートやブログの記事が、たくさん散見される。

みんな、ふつうに、素朴に、書いている。

つい先日のももいろフォーク村でも、「私もエキストラとして参加しました」と書かれたファンからのお便りがふつうに採用され、読み上げられる場面があった。

映画の情報解禁から久しい現状、もはや運営は、当時のエキストラ参加をそれほど大きな逸脱行為と考えていないのだと思い、ここに書くことにする。

俺は、演劇部のみんなが、東京の小劇場(こまばアゴラ劇場)で前衛的な演劇を見るシーンに参加した。

(映画の中では、俺は"無事"フレームアウトしているので映っていない)

あの日、劇場客席のやや右側に寄って座るメンバーを見たときの衝撃を忘れない。

小劇場のように、暗い中、部分的に強い照明が当てられている空間では、メンバーの肌や髪がふんわりと光を反射する。

すると黒いバックで、まるでラファエロが描く聖母や天使のように、身体から半径数センチ、柔らかな光が発せられている。

ラファエロやダ・ヴィンチよりも前の時代、聖母や天使など神性を帯びた存在を絵画にえがくときは、「後光」として、背後に記号的な円が付け足された。

これがルネサンス期の光学の発見により、柔らかい後光へと翻案されていく。

すなわちラファエロなどがえがく聖母の輝きは、「絵をふんわりした感じにしました」というエフェクトのためでなく、そのモチーフが神性を伴う存在であることを標識的に指し示すものだった。

これは、ただの美術史的な理解であり、そこに込められた「神性」を経験的・直観的に理解しているわけではない。

しかし、あのとき俺は、小劇場内に座るメンバーを、ルネサンス絵画が目指していた先の実例のように見た。

ラファエロがえがく光が示そうとした神性とは「こういうことか」と、小劇場内で柔らかな光をまとったももクロを通じて知った。

それはもはや知識でなく、直観的な感覚として、確かに。

あまりの美しさに、頭の背後でビッグバンの爆発音が聞こえた。

この喜びは、映画『幕が上がる』の中でも追体験できる。

小劇場の場面そのものは尺が短いため、そこではない。

メンバーが演じる肖像画。

あるいは県大会の前日、5人が音楽室に集まり「ありがとうございました!」と叫ぶシーンで、あの「身体から半径数センチ、柔らかな光が発せられている」状態が再現されている。

3回見たうちの3回とも、ももクロのメンバーが光っているという単純な事実に涙した。

これが、俺のもっとも感動する場面だった。

映画への不満は多い。

それでもやはり、ももいろクローバーZは美しい。

ももいろクローバーZ 映画『幕が上がる』感想(1/3)

俺は、ももいろクローバーZを愛している。

さる昨年10月末、映画『幕が上がる』の制作が発表され、先行的にエンディングテーマ『走れ -Zver-』のPV(パイロット版)が公開されたとき、その美しい映像に涙しながら「俺はこの映画を、本気で、見よう」と心に誓った。

ひとまず理解の手助けになるであろう本を11冊ほど読んだ。

<原作>

平田オリザ『幕が上がる』

<演劇論>

平田オリザ『演劇入門』『演技と演出』『平田オリザの仕事〈1〉現代口語演劇のために』

リー・ストラスバーグ『メソードへの道』

ロバート・H. ヘスマン『リー・ストラスバーグとアクターズ・スタジオの俳優たち―その実践の記録』

ステラ・アドラー『魂の演技レッスン22 〜輝く俳優になりなさい』

<銀河鉄道の夜>

宮沢賢治『銀河鉄道の夜(新潮文庫)』

見田宗介『宮沢賢治―存在の祭りの中へ』

西田良子『宮沢賢治「銀河鉄道の夜」を読む』

石内徹(編)『宮沢賢治「銀河鉄道の夜」作品論集』

※そのほかにも映画『幕が上がる』を取り上げた雑誌など多数

このうち原作は3回読んだ。

もはやストーリー展開で手に汗握る系の楽しみ方は、初めから放棄している。

映画を見て"楽しむ"のもよいことだが、それよりも「この映画によって、ももクロが何を成し得たか」を、よりよく理解したいと願った。

(得た知識の8割は、作品理解とあまり関係してこなかったけど)

ファンの中では少ないほうだろうが、映画は現時点で3回観ている。

結論から言うと、俺はこの映画にたくさんの不満を抱いている。

ももクロが心血を注いできた映画を手放しに好きになれないことは、いまこうしてタイピングしながら頭を伏せ、「あああああ」とうめくぐらい、つらく思っている。

しかし、誓いのとおり、いまの俺にできる限りの精力をもって見た。

俺は、このブログを遡ると延々と鑑賞記録をつけているようにこれまで何千本と映画を見てきたが、一つの作品鑑賞に対し、これだけ労力を注いだのは初めてかもしれない。

その結果を、「原作の感想」「映画の感想」「この映画がももクロに何をもたらしたか」の3つに分けて記す。

(いちおう言っておくと、"ネタバレ"は一切配慮せずに書く)

4ヶ月以上にわたって全力をついやしたことが、いかなる文章量になるか想像し、そして許してほしい。

というか読まれなくていい。

〜〜〜

■原作の感想

映画『幕が上がる』には、平田オリザによる原作小説がある。

それが元本であるから、映画の理解に原作がいかなるものなのかは欠かせない。

映画『幕が上がる』の公式サイトで平田オリザがコメントに書いているとおり、原作小説は「2011年1月にフランスの子供たち向けに『銀河鉄道の夜』を舞台化するため、パリに長期滞在していたときに、稽古と並行して書いた小説」だという。

この舞台版『銀河鉄道の夜』を実際に見た人のブログを一瞥する限り、その内容はクルミを鳴らすシーンをはじめ、『幕が上がる』内の劇中劇と一致している。

つまり、『幕が上がる』の中の劇中劇は、青年団が上演した『銀河鉄道の夜』をそのまま移植している。

平田オリザによる『銀河鉄道の夜』は、むろん宮沢賢治の原作そのままでなく、文化を隔てたフランスの児童向けに「男の子が友達の死を乗り越えて成長していく」主題を「とてもシンプルに構成」したものだと言う。

参考URL:http://www.aihall.com/drama/24_gintetsu.html

宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』は、光彩豊かな寓意表現の中に、さまざまな主題を読み取ることができる。

「ほんとうの幸い」を巡る倫理問題(自分個人の幸福は、一切衆生を幸福に導けるまで完成しないという菩薩行的な善行観)。

プリオシン海岸で化石を発掘する大学士からうかがえる科学と信仰の問題。

また、物語全体に通底する宇宙論などなど。

そうした中、平田オリザは、孤独と友情に揺れ動くジョバンニの姿から「人は一人かどうか」という主題に重きを置いた翻案を行っている。

「シンプルに構成」したといっても、そこには劇作家として円熟した平田オリザなりの多義的な意匠が込められている。

それを一介の女子高生が書けたとしたら、どのような過程を経るのだろうか?を再現した小説と言える。

このように仮定(コード設定)を踏まえて、世界を構築していくことは、リアリズム演劇の歴史的指導者ステラ・アドラーが提唱し、平田オリザ自身も自著でしばしば重要なタームとして用いる「想像力」の実践と言えるだろう。

主役である演劇部の部長にして演出・台本をになう高橋さおりは、芝居にのめりこむ前の時期、ある苛立ちに揺らいでいた。

中学二年生くらいから高校一年生くらいまで、だからえっと、十三歳から十五歳くらいまで、たしかに私は、何かに苛立っていた。

それはみんな、そういうものなのだろうけど、でも、いまならその苛立ちの所在が分かる。

私は、何ものにもなれない自分に苛立っていた。

本当は何かを表現したいのに、その表現の方法が見つからない自分を持て余していた。

もう少し勉強すれば、地域で一番の進学校にも行けたのに、通学の長さを理由に、行きやすいいまの学校を選んだ自分が嫌いだった。

演劇は、そんな私が、やっと見つけた宝物だった。

でも、その宝物を大事にしない演劇部の先輩たちに苛立っていた。

いや、その苛立ちが、自分の身体のどこに巣くっているのかさえ気がつけない自分のことを嫌っていた。

人は、然るべき努力を経れば、目指す結果を得られるようになっている。ないし、その経路に開かれている。

にもかかわらず、努力にセーブをかけることで何にもなれずにいるという、深刻な悩みとは言いがたい"ふつうの女子高生"ならではの緩慢な「苛立ち」を持っていた。

緩慢がゆえ、苛立ちは当初、無意識下に潜在されていて、のちのちそれが氷解されていったとき、事後的に自覚される。

このあたりのことについて、まだ曖昧な認識のもとで書かれた『銀河鉄道の夜』の台本は、凡ミスを連発しながらギリギリ通過した地区大会の講評で「高校生らしいオリジナリティがない」と言われ、さらに「なぜ銀河鉄道の夜なのか、モチベーションが分からない」と指摘される。

(指摘の方向性は異なるが、吉岡先生からも「ラストの台詞が足りない」と言われていた)

いっぽう他校の演劇作品で、イジメや受験戦争など高校生の問題をわかりやすく取り扱うものが、括弧付きの「高校生らしさ」をえがいた芝居として高い評価を受ける。

さおりは、そうした「等身大のふりをして高校生の問題をわざと深刻に描くような芝居」が好きでないことを自覚していく。

だから、かつて吉岡先生に「等身大の悩みや苦しみや喜び」が書けないことを相談した際、「そんなものは私に聞かされても困る」と小気味良く一蹴したこの人を信用しようとすら感じたのだった。

では、大人が一方的に投影してくる「等身大」でなく、本当に自分が大事と思う「現実」とは何か?

これがさおりの核心的な問題意識であり、その答えを得ることが、台本の最終的な完成(ラストの台詞の追加)につながっていく。

それは次の難関、県大会に控えている。

トラウマとかイジメとか、ネガティブなものが何かの行動の原因になったり、きっかけになったりするようなことがないように、自分を律して最後まで書き続けました。普通の高校生が普通に成長していくという物語を書きたいと思いました。

ここで「律する」ことの対象と言われているとおり、「ネガティブ」な問題にさらされた高校生をえがくことは、安易であると前提されている。

いわば、「ふつうの高校生」の多義性をあつかうことの宣言だと受け取れる。

さおりは自らが抱くフラストレーションをそれとして自覚できない、フラストレーションの二重体として存在している。

「トラウマやイジメ」といった明示的な問題が露見している状況は、むしろ物語の構造としては「普通」の二重性よりも、ワンランク単純だと言える。

さおりが自分にとっての「現実」とは何かを解消するよりも先立ち、演劇部の精神的支柱だった吉岡先生が、女優の道を選び直し、突然退職する。

部員全員にあてた別れの手紙では、「自分はどこまでも女優だった」ことを率直に語り、いっぽう重責を残されたさおり個人宛ての手紙には、宮沢賢治の詩『告別』を書き添える。

これは宮沢賢治が農学校の教師を辞めるとき、絶対音感とオルガンの才能を持った生徒に向けて書いた詩だった。

その生徒は農家の子で、家業を継がなければならず、いずれ音楽の道を諦めなければいけない。

賢治は彼の非凡な才能を称賛しながら、しかし「おまへの素質と力をもってゐるものは 町と村との一万人のなかになら おそらく五人はあるだらう」と言い、「それらのひとのどの人もまたどのひとも 五年のあひだにそれを大抵無くすのだ 生活のためにけづられたり 自分でそれをなくすのだ」と憂う。

続けて、「きれいな音の正しい調子とその明るさを失って ふたたび回復できないならば おれはおまへをもう見ない」と突き放し、しかし彼の楽才がいかに輝きあるものか再び謳い上げたのち、「ちからのかぎり そらいっぱいの光でできたパイプオルガンを弾くがいゝ」と励ましの言葉で詩を結ぶ。

そこには、生徒を教える立場を放棄するにもかかわらず、音楽の断念を絶対に許さないある種の傲慢さと、それほど彼の才能をかけがえなく感じている痛切な気持ちが、ぐらぐら揺らぎながらつづられている。

さおりは突然の事態に呆然とするが、一晩を経て、吉岡先生を失ったいまも部長として全国大会への道を進み続けたいと部員たちに宣言する。

二日後、現代文の授業で谷川俊太郎『二十億光年の孤独』に触れる。

さおりは、その詩の中の「宇宙はどんどん膨らんでいく それ故みんなは不安である」という一節に直観を得て、台本のラストに台詞を書き足し、最終稿として完成させる。

それは、

吉岡先生から私に、私の戯曲に足りないと言われていたものが、いまはある。吉岡先生が観ることのできない舞台に、吉岡先生が観たかったものがある。吉岡先生に観せたかったものがある。

という自負に結びつく改稿だった。

県大会当日、吉岡先生という神格を失ったことを受け入れた劇部は、まるで臨死体験を経て丘のうえに蘇ったジョバンニのように霊感を得て、一人ひとりが完璧に『銀河鉄道の夜』を演じていく。

中西さんは、新しく書き足された台詞も、もう何年も演じ続けてきたことの反復のように、まるでカンパネルラが、やむにやまれず答えているように肉迫してみせる。

さおりは、そんな部員たちが舞台上へ次々飛び込んでいく姿を見て、「私は、次の出番に向けて舞台袖に立つ俳優の姿が好きだ。(…)こんなに真剣で純粋な眼差しを、普段の人生で、私たちは、あまり目にすることができないから」と思う。

同じ戯曲をミスだらけで上演した地区大会と打ってかわり、県大会の上演中は、この時間がいつまでも続けばいいのに、と感じることができる。

そこでさおりは「あっ」と気づく。

自分がこの芝居で何を書こうとしていたのか、そして自分にとっての「現実」とは何か、数学者のひらめきのように、すべてが氷解していった。

ジョバンニは、たくさんの人と出会って成長をしていく。『みんなで卒業をうたおう』の主人公が、先輩を一生懸命好きになることで、他の友だちや学校を好きな気持ちが広がっていったように。

「大人になるということは、人生のさまざまな不条理を、どうにかして受け入れる覚悟をすることです」

何の授業だったか、ずっと前に滝田先生から習ったような気がする。

ジョバンニは、親友カンパネルラの死を受け入れていく。いや、本当は、夢の中で最初にカンパネルラに出会ったときに、その髪の毛が濡れていたときに、もうジョバンニは、カンパネルラがこの世にいないことは分かっていたんだ。でも、親友を失う辛さ、その理不尽さに耐えるためには、宇宙を一周巡るほどの旅が必要だった。

さおりは「不条理」を受け入れることを、実はすでに体現している。

ジョバンニが直面した「理不尽さ」が、上記引用のとおりカンパネルラの死であり別れであったように、さおりにとってのそれは、吉岡先生との別れである。

吉岡先生は、さおりを、演劇部を裏切った。

しかし、吉岡先生があれほど演劇というものを大事にし、血の通った指導をしてくれるような人だからこそ、女優の道に回帰するということは完全に正しいのだとさおりは理解できている。

それでも、さおりは全国大会を目指す演劇部部長を一任されている。

その立場で、県大会を目前にして演劇部を放棄した吉岡先生を許すことは、たとえ心情的に許したいと思ったとしても、決して認められない。

そう自分を律さなくてはいけない。

その相反する思いを

吉岡先生を許さない。それでも吉岡先生を恨まない、憎まない。

という形で表現する。

この「許さないけど恨まない」は、劇中劇のジョバンニが最後に気づく「一人だけど一人じゃない」という主題と同型を成している。

というよりも、『幕が上がる』の中には、「AだけどAじゃない」図式が幾度となく反復される。

こうしたパラドックスないし二重性のレベルにとどまり、その磁場で思考することが、滝田先生がかつて話した「大人になること=不条理を受け入れること」であり、ひいては、この二重性を体現するトポスが、彼女たちにとっての演劇だった。

ジョバンニ同様、さおりも自分が吉岡先生をはじめ数多くの人たちと出会い、さまざまな本や詩に触れてきたことは、上述のような事実に気づく道のりだったのだと悟る。

この舞台には「等身大の高校生」は一人も登場しない。たぶん、そんな人は、どこにもいないから。現実の世界にも、きっと、いや絶対、いないから。

進路の悩みや、家族のこと、いじめの話も一つも出てこない。

こっちはもちろん、現実世界にはあることだけど、やっぱり私たちの、少なくとも、いまの私の現実ではない。

私にとっては、この一年、演劇をやってきて、とにかくいい芝居を創るために悩んだり、苦しんだり、友だちと泣いたり笑ったり喜んだりしたことのほうが、よっぽど、よっぽど現実だ。この舞台のほうが現実だ。

大人が投影してくる観念的な"等身大"よりも、いま取り組んでいる演劇こそが私たちの現実だという考えは、「現実」をその言葉のとおり、事実性のレベルに還元している。

このように事実性の次元で考えることを、さおりは劇中劇の中で、クルミという道具に託した。

ジョバンニがカンパネルラの死を受け入れたとき、遠い彼岸にカンパネルラの幽霊を見る。

物言わぬカンパネルラは、かつてジョバンニと一緒にプリオシン海岸で拾ったクルミを叩き、音を響かせる。

ジョバンニも慌ててまさぐると、ポケットの中にクルミを見つけ、その物質性に、自分がかつてカンパネルラと一緒だったことの確かさを見い出す。

これをもって「一人だけど一人じゃない」という命題が完成する。

そうだ!思い出した。高校二年生のときの滝田先生の現代文は、夏目漱石の『三四郎』を一学期かけて読むという授業だった。

「熊本より東京は広い。東京より日本は広い。日本より……、日本より頭の中のほうが広いでしょう」

私たちは、舞台の上でなら、どこまででも行ける。どこまででも行ける切符をもっている。私たちの頭の中は、銀河と同じ大きさだ。

でも、私たちは、それでもやっぱり、宇宙の端にはたどり着けない。私たちは、どこまでも、どこまでも行けるけど、宇宙の端にはたどり着けない。

どこまでも行けるから、だから私たちは不安なんだ。その不安だけが現実だ。誰か、他人が作ったちっぽけな「現実」なんて、私たちの現実じゃない。

私たちの創った、この舞台こそが、高校生の現実だ。

この「どこまでも行ける」ことと「不安」の関連を見たとき、最近読んだ八木雄二『天使はなぜ堕落するのか』に書かれていた中世哲学における自由意志論を思い起こした。

キリスト教世界において、楽園を追放される前のアダムとイブは、神との有機的なつながりのもと全能に包まれていた。

そうした世界では、人間は神的な真理に完全に開かれているため、「AとBのどちらを選べばよいか」という局面がなく、判断や行為はすべて一択で進められる。

つまり楽園という世界では、「自由」という問題構成を必要としない。

しかし、堕落によって神の全能から引き剥がされたとき、人間は自らの脆弱な「理性」をもって物事を弁別しなければいけなくなる。

そこで初めて「自由」という問題が発生する。

近代的な枠組みの中で「自由」とは、ふつう人間が近代的自我として確立する(無限たる神に再び近づく)至上命題のように思われるが、むしろ原義的には、人間の弱さ、有限性に条件づけられている理念だった。

話を戻すと、かつてさおりが無意識下で苛立っていたのは、「自由」にさらされているためだった。

その気になれば、地域で一番の進学校に行ける。

人は可能性に開かれている。

しかし同時に、"果てまで"行くことはできない。

可能性が完全に開かれていても、当の人間そのものは、有限性の次元に立脚する。

その限界に晒されながら、「どこまでも行けるから、だから私たちは不安なんだ」と言う。

「どこまでも行けるのに、どこまでも行けない」という論理は、引き続き「AなのにAではない」図式をえがきだす。

その二重性にさらされることが、さおりの言う「不安」だった。

しかし、さおりは「その不安だけが現実だ」と気づく。

「AなのにAではない」という相反する論理を誤りと見なすのでなく、さおりは滝田先生が言う「大人になること=不条理を受け入れること」のとおり、パラドキシカルな二重性をそのまま「現実」として受け入れた。

ここでさおりは、「どこまでも行けないけど、どこまでも行ける」という命題から感じていた「不安」を、その表裏一体の反面、「自由」の位相へと転換し、再理解する。

また、さおりが導き出したように、

不安=自由

不安=現実

かつ、

現実=舞台

というとき、そこで得られる結論は「舞台=自由」ということである。

こうして、

私たちは、舞台の上でなら、どこまででも行ける。

という『幕が上がる』の中核を成す台詞に結びつく。

自分にとっての「現実」とは何かを見つけ出したこと、その論理的な転換が、彼女にとっての成長だった。

この転換は、世界の切り替わりでもある。

見田宗介は宮沢賢治『銀河鉄道の夜』を、「転回」の物語であると言った。

ジョバンニが銀河鉄道から帰り、丘を走って下りたときから、彼を取り巻く世界の色調は180度転回する。

かつて冷たい言葉を投げかけてきた友だちは、ジョバンニに「走り寄って」きて話しかけてくる。

とりつくしまもなかった牛乳屋には、いまや親切な男の人がいる。

そして、母親の待つ熱い牛乳はいまやこの手にある。

カンパネルラのお父さんによれば、長らく不在にしていたジョバンニの父はもう家に帰ってきている――あるいは明日には帰ってくるはずだと言う。

ある状況を肯定したいとき、無条件に肯定的なシチュエーションをあつらえるという童話の特権が『銀河鉄道の夜』では実践されている。

これと同じことが、『幕が上がる』の富士ヶ丘高等学校の演劇部にも起きる。

『銀河鉄道の夜』上演のラストで、さおりが最後に書き足した台詞が語られる。

ジョバンニ:カンパネルラ、僕は今日の学校での最後の時間、本当は眠っていませんでした。いや、眠っていたのだけど、君の声に起こされた。

君は僕をかばってくれたけど、でも君は、君と僕は一つではないと言った。僕は、とても悲しかった。悲しかったけど、本当にそうだと思った。

どこまでも、どこまでも一緒に行きたかった。でも、一緒に行けないことは、僕も知っていたよ。

カンパネルラ、僕には、まだ、本当の幸せが何か分からない。

宇宙はどんどん広がっていく。だから、人間はいつも一人だ。

つながっていても、いつも一人だ。

人間は生まれたときから、いつも一人だ。

でも、一人でも、宇宙から見れば、みんな一緒だ。

みんな一緒でも……みんな一人だ。遠くの高く積み重ねたキューブの上に、カンパネルラが立って手を振っている

ジョバンニ:カンパネルラ!

カンパネルラ:…………(クルミを叩く)

ジョバンニ:クルミだ!(ジョバンニも、ポケットの中からクルミをさがし出す)このクルミは、たしかに僕の手の中にある。カンパネルラ、僕も、ずっと持ってるからね。

カンパネルラ、手を振る。

ジョバンニ:カンパネルラ!

また、いつか、どこかで!

この台詞には、さおりの成長が寓意的に集約されている。

それをジョバンニ演じるユッコも理解しているから、最後の台詞は、ただの台本の読み上げではない血が通った演技になりえた。

終演した瞬間、それまで聞いたことのない量の拍手が鳴り響く。

緞帳が下りた後、反対側の舞台袖にいるがるるがガッツポーズし、舞台上の(かつて溝を抱えていた)ユッコと中西さんは抱き合い、わび助は泣いている。

さおりは、鳴り止まずどんどん大きくなる拍手の中、ヘッドホンを外して舞台袖から飛び出し、奇跡を終えたばかりの舞台空間に駆けていく。

その後のエピローグで語られるとおり、富士ヶ丘高等学校の演劇部は県大会および、次のブロック大会も1位で通過し、翌年の全国大会への切符を勝ち取ることになった。

(その全国大会は、卒業後のさおりたちが出られる幕ではない)

以上のように、かけがえのない存在との別れにより心痛に暮れた後、世界が「転回」するという流れは、『銀河鉄道の夜』を反復した構造に違いない。

つまり、さおりと吉岡先生の二人は、ジョバンニとカンパネルラの関係を模している。

東京合宿の夜、遅く合宿所に帰ってきた吉岡先生からタバコのにおいを嗅ぎとった流れは、吉岡先生が高校演劇とは異なる大気(女優回帰の道)に飛び込んでいたという事実を示し、ひいては、ジョバンニがカンパネルラが濡れていること(すでに溺死し、冥界に属している痕跡)に気づいたくだりに似ている。

『幕が上がる』は、さおりを巡る物語と劇中劇が絶えず往還し、互いに参照しあう二枚貝の構造を持っている。

劇中劇のジョバンニとさおりは、ともに歩んで答えを見つけ出し、「転回」を果たす。

そして祝祭的な結末へと向かっていく。

原作が持つ並々ならぬカタルシスは、こうした構造的な美しさが導き出したものに違いない。

4)-総論- 私は生涯結婚すべきでないことの証明

定義1.私は、「自分は自分が生かすべき」という倫理観を強固に有している。

定義2.女性はごく例外を除き、「結婚」が代表する非対称型の人生設計モデルを採用している。

〜〜〜

定理1.「定義1」と「定義2」の不一致につき、私は女性の大半を、自らと同一線上に立つ「人間」と見なせない。

〜〜〜

定義3.「定理1」は倫理の不一致である。倫理の不一致は、知性やユーモアの不一致にもつながる。ほとんどの女性と会話をしても「おもしろい」「ためになる」と感じることはなく、当たり障りのない上辺程度のやりとりしか成立しない。それは社交上、責務としてやらざるをえない営みである。

〜〜〜

定理2.「定義3」につき、私にとって女性の大半は、自らと同じ「人間」と感じられないことにとどまらず、交流することで心労を負う存在である。

〜〜〜

定義4.私は自らの幸せを確保することに全精力を注ぎ、そこから他人の幸せに労力を割きうる余裕はほとんど得られていない。

〜〜〜〜

定理3.「定義4」と「定理1」の複合につき、男性に保護者性を求める前提のもと、恋愛の営みを望んでくる女性を目にするなら、それは私が自らの幸せを確保するための限りある人的資源を略奪してこようとする「盗賊」であり、「敵」である。

女性は「定理1〜2」につき、「無関心あるいは心労の対象」であるが、さらに「敵」としての認識が加わり、「憎悪の対象」へと格上げされる。

〜〜〜

定義5.私にとってすべての女性は性欲の対象である。

〜〜〜

定理4.「定理3」と「定義5」の複合につき、ほとんどの女性は「性欲の対象かつ、憎悪の対象」である。

定理5.性欲は自慰行為でおおむね解消できるため、女性唯一の功利性は不問とされる。

〜〜〜

結論.以上をもって女性は「憎悪の対象」でしかないため、私は結婚をすべきでない。

- - -

<仮説1>

すべての女性が「非対称型の人生モデル」にのっとっていたり、「知性やユーモアに欠けている」わけではない。

探せば、同じ「人間」と認めうる女性に巡り会えるかもしれない。

であれば、非婚と決め込まず、引き続き理想の女性を追い求めるべきではないか。

- - -

定義6.「理想の女性」と巡り会うことは、まず現実的に見て叶わない。一人の男が、女性の人となりを深く把握できるほど交流をはぐくめる人数は、せいぜい10人前後と見ていいだろう。その分母に対し、「理想の女性」と巡り合い、しかも恋愛関係を築ける可能性は限りなくゼロに近い。人生は有限であり、実現可能性の高いことに優先的に時間と労力を注がなければいけない。

定義7.自分にとって都合のよい女性像を、空想の中でなく、現実において求めることは、審美的に見て「醜い」ことである。童貞の男が自らの尊厳が崩れないよう現実の女性に処女であることを求めたり、あるいは40代のブスが結婚相談所で年収1000万以上身長180cm以上を求めるといったよくインターネットの記事があげつらうパターンを想像すればよい。それと同質のことである。

〜〜〜

定理6.「定義6〜7」につき、確率論的かつ審美的に見て、私は「理想の女性」を求めるべきでない。

- - -

<仮説2>

そういうことであれば、無理に理想の女性を探し求めることはない。

これまでどおり変わらぬ社会生活を送っていればいい。

しかし、その中で、もし偶然に同じ「人間」と呼びうる理想の女性と出会えたなら、その女性とは結ばれるべきではないか。

- - -

定義8.私は、自分以外を保護することへの強い忌避感情を持っている。「定義4」にあるとおり、自分一人を生かすこと以外に割ける余裕は持ちあわせていない。妻あるいは子どもといった「守るべき」関係を作ることは、認知的不協和やプレッシャーから心身に失調をきたす。その失調を回避しようとすれば、保護責任を放棄しなくてはならない。すなわち家庭内別居なりネグレクトなりが行われる。それは女性や子どもを不幸にする。

定義9.人を不幸にしてはいけない。

〜〜〜

定理7.「定義8〜9」につき、理想に敵う女性が現れたとしても、私は結婚をすべきでない。

定理8.「定理7」をもって、すべての局面において私は結婚すべきでないという全称命題になるに至ったことを、ここに宣言する。

〜〜〜

これだけ話せば、

「ああ、お前は結婚すべきじゃないな」

「その遺伝子を金玉に閉じ込めたまま死んでくれ」

と思ってもらえるだろう。

ありがとう。

ようやく分かってもらえた。

俺は生涯結婚しない。

3)女性は人間ではない

俺は社交性に欠いているが、それでも生涯通して会話をしてきた女性は何百人といる。

一度は性に絶望した人生だったが、ある時期「もしかしたら自分もやはり恋愛できるのではないか」という望みを胸に、女性と交際したことだってある。

セックスは気持ちがいい。

しかし、経験的に得られた結論は、女性はことごとく「人に支えられるモデル」を採用して生きているということだった。

男に頼りがいある男らしさを求め、「女の子扱い」されることを望む。

ペニスがヴァギナを埋めるセックスの凹凸構図と同様、非対称型によるセクシズムにのっとっている。

こうした非対称型のジェンダー構造を、上野千鶴子は『家父長制と資本制』の中で資本制になぞらえて図式化している。

(本がスキャナーにうまく収まらないので、一から絵に起こしたズラ)

産業革命以後、市場経済が際限なく拡大を推し進めるにあたり、二つの外部――すなわち自然と家庭から限りある資源を搾取してきたことを、この図は指し示している。

ここでの「市場」は公共性を、「家庭」は共同性をつかさどる。

旧来の社会は、公共性に参与する者(その多くは男)だけを「人間」と見なし、その範疇から漏れて「家庭」をつかさどる役目に押し込められた女性たちは「人間以外」という扱いを受けるため、労働法などの市場ルールから隔絶された人的搾取を受ける。

これはマルクス主義フェミニズムが指摘した経済的構造であり、克服されるべき家父長制の様態である。

フェミニストたちは理論的言説を通じて「家庭」の脱神話化をはかり、女性と家庭の規範的結び付きを解体してきた。

家事労働のコストを削減する家電製品の発達あるいは、男女雇用機会均等法の施行は、まだまだ進歩の余地を残しながらも女性の市場参加を促している。

こうした波を受け、いち市民として、言葉を司る主体として、公共圏に飛び出していく女性は立派な「人間」に違いない。

現代とは、もはやそういう時代なのだ。

にもかかわらず、"ふわっふわな私を、優しくて時にはガツンと言ってくれる男の人が包み込んでくれるべき"というふざけた被保護的セクシズムに毒された女性ばかりじゃないか、世の中には、というのが俺の抱く不満だった。

もっと言ってしまえば、家父長制を内面化し、自らが「人間以外」であることを受け入れた女性ばかりが世に溢れている。

コミュニケーションするときは論理よりも感性を重んじ、文化には形式的なダイナミズムよりも様式美を求める。

共同体の外側に出るときに必要になる普遍言語を用いるのでなく、閉じた輪の中で親密さや序列を確かめ合うことに、時間と、金と、言葉を費やす。

むろん、それが単なる趣味の話であれば問題ないが、市民社会において甘やかされる側に立とうという経済的・政治的チートの姿勢をそこに見い出すたび、「女性は人間ではない」という思いに打ちひしがれる。

女性の多くはユーモアを持ち合わせていない。

ないし、それは自分の負うべき役割だと思っていない。

ユーモアはベルクソンが説くように、社会にメンテナンスを施す批判力を潜在させている。

弱い者が抵抗の姿勢を持ったときに生じる、主体化の意志である。

(たとえばTwitterで人気取りの作法を励行して力を蓄えようと努める人たちよりも、むしろそうした権勢に抵抗の意志を示す人たちにこそおもしろさが宿っているように)

あらゆる局面において客体であらんと志向する女性が、ユーモアを持たないことは必然的な事態と言える。

ときには知性(よく学び、よく考えること)すら、女性は男の役割であるように考えている。

例示として、ナミキさんのこのツイートは分かりやすい。

こういう外見の人が何かに詳しかった試しなし pic.twitter.com/eVicZfYbFA

— ナミキ (@nmnoy) 2014, 11月 6自らの性あるいは様式美を高度に洗練させている女性ほど、何ごとかに詳しくなるような知性と遠い位置に落ち着く。

このツイートについている160以上の「お気に入りに登録」は、おのおのが自らの経験則を参照したうえで実感した「うむ、確かに」のオーケストラである。

俺がこの文章の中で使用している知性・倫理・ユーモアという言葉は、古典的な哲学の問題系「真善美」に対応させている。

その三項は密接に連関する。

いわば、女性が「自分はすべて自分が生かすべき」という倫理的要請を持たないことが起点になり、知性とユーモアが欠落するという事態は起こりうる。

あいにく非対称型のセクシズム(ないし異性に魅力を憶える仕組み)は、倫理と関係しない。

女性は、男が「私を守る力ある存在」であれば魅力を感じる。

小学生のころは足が早い男子が、中学生のころならバスケやサッカーがうまい男子が、たとえ頭が悪かろうが、あるいは学級内のイジメに加担していたとしても、女性は「力」が宿っている一点に魅力を憶える。

一部の女性「そんなことないよ!」

うるさい。

そんな男子に事実膨大なバレンタインチョコレートが集まっていたことを知っている。

よくインターネットの記事が書くとおり、「いい人」はモテない。

むしろちょっと悪いぐらい――自分本意な「押しの強さ」を持った男のほうが好かれる。

倫理は性において等閑視され、ただ「力」の強弱というファクターが優先される。

よく分からない。

倫理が無視されるとはどういうことだ。

倫理のほかに何が大事だと言うんだ。

ひとえに「性が倫理と関係しない」ことは、カテゴリーの問題、すなわち性と倫理はそもそも異なる位相に属することを意味している。

性とは、つまり遺伝子の指令だ。

生物としての個体は、来るべく死をまぬかれない。

自分がいかに生き、労働であれ創作であれ、さまざまな実りをこの世界に残してもいずれすべて無に帰す。

代わりに別個体の生産すなわち、生殖によって種を保存することで、"引き継ぎ"をはからなければいけない。

だから人はセックスがしたい。異性と付き合いたい。結婚したい。子どもをもって明るい家庭を築きたい。

そう望まなければ、人生は目的因を失い、すべての営みが空転する。

ということになっている。

くっだらない。

しかし、この考えに反発しようといくら言葉を費やしても、多くの場合、空虚でしかない。

性は言語ではないからだ。

つまり、俺がここで書いているように性の下劣さをいかに言葉を弄して暴き立てたところで、性欲は消滅しない。

性は(遺伝子を背後に)物質性を備えている。

俺も毎日シコる。

小中学校のころのつらい時期、男も女性も等しく俺を殺そうとする外敵だった。

しかし時期を経て、俺を水面に引き揚げ、最低限の呼吸を許してくれたのは同性、男たちだった。

彼らはユーモアセンスを持ち、知識を愛し、たとえ俺が不潔でも、俺の「話す内容」だけには耳を傾けてくれた。

そして俺に興味を持ってくれた。

いっぽう女性は、不潔な存在と交流しない。

女性が魅力的な男性の条件を挙げるとき、容姿や社会的ステータスを差し置いて、必ずといっていいほど「清潔感」が重視される。

むかしTwitterでこう書いた。

逆DJあおい「女性が不潔な男性を嫌うのは、『もしもこの男に指を入れられたら病気になるかもしれない』って判断を無意識下でしてるためだから、不潔な男性を前にして、性行為だけじゃなくて会話とか基本的なコミュニケーションまで拒否する女性は、男性を性の対象としか見ていない『肉』なんだよね」

— demio (@ganko_na_yogore) 2013, 3月 16そもそも不潔であることが、何に支障をきたすのか考えたい。

悪臭を放つなどは、寿司屋での喫煙者が非難されてしかることと同様、公衆悪と言えるが、それ以外の問題であれば、つまり感染症を引き起こすおそれであり、その多くは粘膜と粘膜をこすり合わせる性行為の局面に存在する。

ならば、単純に不潔な異性とは性行為をしなければいい。

しかし女性は、不潔な男との"会話すら"拒絶する。

かつて不潔だったことは俺の自責に違いない。

しかし、女性に「不潔が問題にならない一般的なコミュニケーションすら拒まれる」のに不条理を感じることが、幼いころから、女性観の中枢に深い根を下ろしている。

性的なことが、性以外のコミュニケーション全面を支配する。

このことは、上のツイートに書いたとおり、女性が「男性を性の対象としか見ない『肉』である」という結論を導き出す。

一般的には、「異性を性の対象としか見ない」ことは、男の咎であるように考えられている。

しかし俺が経験的に実感したのは、その逆だった。

「不潔か清潔か」すなわち、粘膜がこすれ合う局面を全コミュニケーションの基準に据えるのは、女性が特権的に持つ発想だった。

その発想は、対象を拒絶するときに用いられる「生理的に無理」という表現に集約される。

「生理的」と口にされるとき、もはや倫理どうこうは検討されていない。

この倫理が等閑視される「生理的」言辞に対する強烈な違和感を、村田似さんはこのツイートで簡潔かつ的確に表現している。

生理的に無理っていう無茶苦茶な理屈がまかり通るなら人ぐらい殺してもいいだろ

— 村田似 (@copogero) 2014, 12月 2「生理的」な感覚だけを根拠に、その状況すべてに判断を下すなら、当の女性は「生理反応を出力するだけの器官」にすぎない。

「器官」の世界に善悪などあるはずがない。

ならば村田似さんが言うように、「人ぐらい殺してもいい」世界が成り立つという理屈になる。

それがいかに狂ったことか、「生理的」な感覚を何より重んじる女性たちは、少しでも考えてみたことがあるのか。

俺はいまでこそ清潔という作法を習得し、女性がたいして警戒した様子もなく接してきてくれる。

しかし、その事実に「ヤッピー!!事態は改善された!!!!」と思うことはない。

むしろ、目の前の女性が「俺が清潔だから接してきてくれている人」なのだと判断できたとき、表裏一体のように「あのつらかった時期、俺を殺そうとしてきた女性たちと同類なんだ」と判断してしまう。

当たり前のことを言うが、かつて殺そうとしてきた人とは、一緒になれない。

=======

やはり、女性への軽蔑の念を書き出すと止まらない。

しかし、すでに「生涯結婚すべきでない」ことの土台となる理屈はおおよそ出揃った。

次で、最後の作業に移る。

2)文物主義

上述のとおり、俺は中学生のとき精神の危機に瀕していた。

あのときの孤独感は、骨折したときの痛みに近い。

毎分毎秒、自我を崩落させるほどのつらさが希釈なく襲いかかってくる。

このつらい時間を埋めてくれる何かがないと"死ぬ"と感じたとき、細かいことは忘れたが、気が付くと図書館に通っていた。

何か情報を取り入れている間は、外部のことを忘れられる。

それも多少難しいぐらい、全神経を注がないと読み進められないような堅い文物ほど、その目的に適っている。

この時期、人生でもっとも本を読んだ。

パウル・クレーの『造形思考』、あるいは思索ナンセンス選集『杉浦茂のおもしろ世界』は、絵において理知的であることと自由であることは無矛盾に両立することを教えてくれた。

漫画の棚に向かうと、図書館に置かれている漫画作品の多くは手塚治虫なので、まずそれを読み漁った。

次に漫画史の本を読み漁ったことが、生まれて初めて何がしか「歴史」というものを意識しながら文化に触れる機会になっていった。

定期的に手に入る小遣いは手を付けず、すべて貯金箱に納め、1万円を超えるたび、順次まんだらけ中野本店に持っていってすべて漫画に変える生活を送った。

特に楳図かずおのエッセイ『恐怖への招待』に収録されている短編漫画『Rojin』に心が打ち震えた。

偉人の格言集からリンクし、背伸びしてゲーテやニーチェなどを読んだ。

時間とは、死とは、成熟とは、といったあらゆる哲学的な疑問は、そんなことを考えていること自体どこか恥ずかしく、人にわざわざ話すものではない(どうせ嘲笑される)と思っていたが、俺など歯牙にもかけない深さで取り組んでいる人々がたくさんいることを知った。

ただ直に接する機会がない、あるいは生まれた時代が違うだけで、世界には素晴らしい人たちが"いる"。

カントは純粋理性批判の中で「月の住民」という比喩を書いている。

われわれ(地球上の)人間たちがのっとっている諸法則を、その土台ごと批判的に組み替える可能性を持った外部のことを擬人化した表現である。

思索する者が、通念まかりとおっているさまざまな規定性を批判するなら、究極的に、どこに共同性を見い出すかと問えば、所与を共有しえない遠い世界から見据える異星人――すなわち「月の住民」になる。

実際に異星人の存在を観測できるかどうか(利害のかかわりを持つ存在になるかどうか)が問題なのではない。

その外部の実在を信じていることが、理性そのもの(反省的判断)の駆動要因になる。

俺にとって文物の作者たちも、「月の住民」の縮小版として同じ機能を持っていた。

たとえ直に接する存在でないとしても、彼らが"いる"と思えることが、世界に絶望せず、自律に努める根拠たりうる。

俺は多くのものを軽蔑しているが、それを超える量の尊敬を持っている。

中学時代、友だちがいなかった。

しかし、図書館に通い詰めて以降、さびしさは薄まっていった。

手に取る文物は、ただ非人間的な形をしているだけで、これらが「友だち」なのだという感覚を持てたからだと思う。

たとえば絵を模写することは、作者がどう作品に取り組んだか追体験的に読み取る過程を持つ。

すると随所で「ここはすごい、真似できない」「ここは手を抜いたな」といった感慨を憶える。

その認識も、理解を深めるうち「あ、そうじゃなかったか」とたびたび修正を強いられる。

この理解過程は「会話」に近い。それもかなりダイナミックな。

本を読むにしても、日ごろから抱いている疑問を教師のもとに持ち寄るように読めば、会話に近いプロセスが成立する。

会話が成立するとなれば、自分にとっての友だちとは、一義的に文物である。

たまに実社会の人間と仲良くしうることがあっても、それは相手が文物として強度を持つほどユニークな人だったということに過ぎない。

以上の考えを持てば、必然的に「文物が第一であり、その次に実社会上の人間たちがいる」という序列ができあがる。

だから、たとえば会社の飲み会など交遊全般に対し、つねに「それは文物に勝てるのか」という視点で評価してしまう。

評価してみて文物に勝てなければ、政治的なしがらみがない限り、誘いを断る。

(つまりほとんどの場合、断る)

もし人間も一種の文物と見なした場合、その評価基準は何になるだろう。

友人相手に、コメンテーターや評論家のような情報発信を求めることは通常ないので、やはり「ユーモア」になると思う。

この考えが転じて、誰かと交友する(あるいは異性と交際する)にあたり、最優先かつ最低限これさえあればよいという条件は「ユーモア」になった。

そもそも自分自身、それほどおもしろい人間ではない。

(この自戒は、けつのあなカラーボーイの人たちと接するたび一層思う)

ユーモアセンスがある人としか仲良くできないとは、あまりに偉そうな言い方なので、慌てて修正したい。

つまり俺の背後には、自宅の本棚、図書館、TSUTAYA、全国の美術館や映画館が控えている。

この状況下で、人と一緒にいるときに「帰って本や映画を見たい…」と感じさせないパワーが交友の条件になるというのは、行動経済学を引っぱり出さなくても、瞬時に理解できる帰結だと思う。

申し訳ないが、それを求めている。

それは多くの場合、叶わない。

だから俺の携帯電話には、歯医者や床屋も含め、電話帳が30件しかない。